運送業界は今、「2024年問題」と呼ばれる重大な転換点を迎えています。2024年4月から施行されたドライバーの時間外労働の上限規制により、従来の長時間労働に依存した運営スタイルの見直しが急務となっています。

この変化は一時的なものではなく、国土交通省が推進する「物流DX(デジタルトランスフォーメーション)」政策や、中小企業庁の「2024年版中小企業白書」にも明記されている通り、業界全体のデジタル化と業務効率化は避けて通れない課題です。

本記事では、運送業界が直面する課題を具体的なデータとともに解説し、業務アプリやツールを活用した効率化の具体策をご紹介します。特に、手作業や属人的な業務を減らすことで、現場の負担軽減と生産性向上を実現する方法にフォーカスします。

1. 運送業界が直面する「2024年問題」の実態

労働時間規制による輸送能力の制約

全日本トラック協会の公式発表によると、国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、2024年問題に対する対策を講じなかった場合、営業用トラックの輸送能力は2024年に約14.2%、さらに2030年には約34.1%不足すると試算されています。

輸送能力の推移(全日本トラック協会試算)

| 年度 | 輸送能力不足率 |

|---|---|

| 2020年 | 0% |

| 2024年 | 14.2% |

| 2030年 | 34.1% |

(出典:全日本トラック協会「知っていますか?物流の2024年問題」)

これは単なる法規制の変更に留まらず、運送業界のビジネスモデルそのものの変革を求める構造的な変化といえます。

具体的には、次のような影響が現れています:

- 輸送能力の低下

1台あたりの運行時間が短縮されるため、同じ配送量を維持するにはより多くの車両とドライバーが必要になります。これにより運行コストが増加し、業界全体の収益性に大きな影響を及ぼしています。 - 配送スケジュールの複雑化

効率的なルート計画の重要性がこれまで以上に高まっています。従来の経験則や属人的な判断に依存した運行管理では、対応が非常に困難になってきています。

人手不足と属人化の深刻化

運送業界では長年にわたるドライバー不足が続いており、2024年問題によってこの課題はさらに深刻化しています。限られた人員で効率的に業務を回すためには、個人の経験や勘に依存してきた業務プロセスの標準化と自動化が急務となっています。

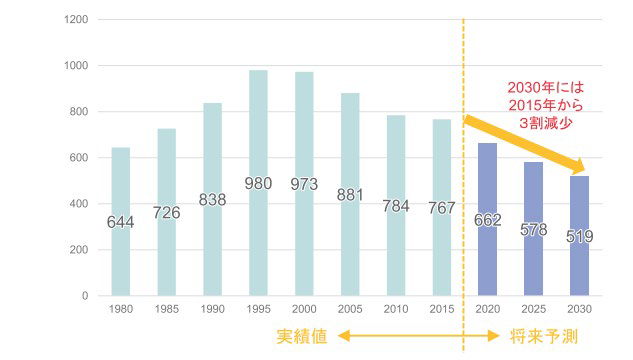

トラックドライバー数(千人) トラックドライバー人口の推移予測

(出典:「物流の2024年問題」等に対応した物流効率化推進に関する調査研究(経済産業省))

2. 国が推進する物流DXの方向性

国土交通省の物流DX推進政策

国土交通省が策定した「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」では、単なるデジタル化や機械化を超えて、物流産業のビジネスモデル自体を革新する「物流DX」の重要性が明確に示されています。

(出典:国土交通省「物流DXの推進」)

この政策では、デジタル化を通じてオペレーション改善や働き方改革を実現し、これまでの物流のあり方を根本的に変革することが目標として掲げられています。特に中小物流事業者におけるデジタル化推進のため、実証事業や導入事例集の作成など、具体的な支援策も展開されています。

中小企業のDX推進の重要性

中小企業庁の「2024年版中小企業白書」では、人口減少・少子高齢化が進む中で、DXの取り組みが人手不足の解消や持続可能な企業運営に不可欠であることが示されています。特に運送業のような労働集約型産業では、DXによる生産性向上が企業の競争力維持に直結する重要な要素となっています。

運送業界における中小企業のDX推進の重要性まとめ

- 2024年問題(働き方改革関連法)への対応

運転手の労働時間上限によって輸送能力が20〜30%減少すると懸念されています。DXによる配車の最適化や積載率の向上、業務効率化が急務です。 - 深刻なドライバー不足への対応

採用難や高齢化が進行する中、限られた人材で最大限の効率を出すためにDXは必須です。自動配車システムやルート最適化が負担軽減と離職防止に役立ちます。 - 紙・電話・FAX依存からの脱却

伝票や点呼、請求書などの紙運用は属人化やミス、遅延の温床となっています。デジタル化により業務の可視化と平準化が可能になります。 - 荷主・取引先からのDX対応要請

大手荷主がEDIやAPI接続を条件とするケースが増えています。中小運送会社もデジタル連携ができないと取引継続が困難になる恐れがあります。 - 利益率改善のための業務効率化

ガソリン代や人件費の高騰で利益が圧迫される中、配送状況のリアルタイム共有や無駄な走行の削減などDXによるコスト構造の見直しが不可欠です。 - コンプライアンス対応の強化

点呼記録やアルコールチェック、運行管理などの義務化が進む中、DXによる自動記録・報告が監査対応や法令遵守をスムーズにします。 - 経営判断の高度化(データ経営)

売上や稼働率、ドライバー別実績の蓄積・分析により、儲かる案件・損する案件を可視化し、戦略的な受注が可能になります。 - 後継者・若手社員の確保

アナログ体質のままでは若手社員の定着が難しいですが、DXによって魅力的で現代的な働き方を提供でき、若手の確保・定着に繋がります。

3. 手作業・属人化が引き起こす具体的な問題

配車業務の非効率性

多くの運送会社では、配車担当者の経験や勘に頼った配車計画が行われており、以下のような問題が発生しています。

- 最適化されていないルート設定

人の判断のみでは、燃料費や時間を最小化する最適なルートの算出が難しく、無駄な走行が増えています。 - 急な変更への対応の遅れ

交通状況の変化や緊急配送依頼に対して迅速に対応できず、配送遅延のリスクが高まっています。 - 配車担当者への過度な負担

属人的な業務により特定の担当者に業務が集中し、その人が不在の場合の対応が困難となっています。

書類作成・管理業務の煩雑さ

運送業務では多数の帳票類の作成・管理が必要ですが、手作業による処理には以下の課題があります。

- 作業時間の長期化

運行日報、配送伝票、請求書などを手書きで作成するため、作業に多くの時間がかかっています。 - ヒューマンエラーのリスク

手作業による転記ミスや計算間違いが発生しやすく、トラブルの原因となっています。 - 情報共有の困難さ

紙ベースの管理ではリアルタイムな情報共有が難しく、現場の状況把握や連携に支障が出ています。

4. 業務アプリ・ツール活用による効率化の実現方法

配車管理システムの導入効果

最新の配車管理システムには、以下の機能が備わっており、業務効率化を大きく促進します。

- 自動最適化機能

AIや高度なアルゴリズムを活用して最適なルートを計算し、燃料費削減と配送時間短縮を同時に実現。国土交通省の物流DX導入事例集でも、配車システム導入によって30%以上の効率改善が報告されています。 - リアルタイム追跡機能

GPS連携により車両の現在位置や配送状況をリアルタイムで把握。顧客への正確な到着時刻通知や緊急時の迅速な対応が可能になります。 - 動的な配車変更

交通渋滞や緊急配送依頼に対し、システムが自動で最適な配車変更案を提示し、迅速な意思決定をサポートします。

デジタル帳票システムの活用

紙ベースの帳票作成・管理をデジタル化することで、次のような効果が期待できます。

- 作業時間の大幅短縮

手書き作成による時間を最大80%削減し、ドライバーや担当者が配送業務に集中できる環境を作ります。 - データの自動連携

配送情報から請求書作成まで一連のデータが自動連携され、転記ミスを減らし業務スピードを向上させます。 - 法令遵守の自動化

労働時間管理や運行記録の自動記録により、法令遵守の確実性が高まり、管理業務の負担も軽減されます。

顧客とのコミュニケーション改善

業務アプリの活用は顧客サービスの向上にもつながります。

オンライン受注システム

電話やFAXでの受注業務をオンライン化し、24時間対応と受注ミスの削減を実現します。

配送状況の自動通知

顧客に対し配送状況を自動で通知し、問い合わせ対応の手間を減らすとともに、顧客満足度の向上を図れます。

5. 業務アプリ導入のメリットと投資対効果

定量的な効果

国土交通省の調査によると、物流DXを推進した企業では以下のような具体的な効果が報告されています。

- 作業時間削減

配車業務で平均40%、書類作成業務で平均60%の時間削減を実現。 - 燃料費削減

最適ルート計算により平均15%の燃料費削減を達成。 - ミス率低下

データ入力ミスが90%以上減少し、業務の正確性が大幅に向上。

導入コストと回収期間

多くの業務アプリは月額数万円から利用可能で、効率化効果を踏まえると、多くの企業で12〜18ヶ月での投資回収が見込まれます。

さらに、政府のIT導入補助金や物流DX推進補助金を活用すれば、初期導入コストを大幅に軽減できるケースも多く、導入のハードルが下がっています。

人材不足対策としての効果

業務アプリの導入により、熟練者でなくても一定レベルの業務遂行が可能となります。これにより、

- 属人化の解消

- 新人教育の負担軽減

- 人材の流動化への柔軟な対応

が可能になり、慢性的なドライバー不足や業務担当者不足の課題に対する有効な対策となります。

6. 導入時の注意点と成功のポイント

段階的な導入アプローチ

業務アプリやデジタルツールを一度に全社で導入するのはリスクも大きいため、段階的に進めることが成功の鍵です。

- パイロット導入

特定の部門や業務に限定して小規模に導入し、実際の運用を確認します。 - 効果検証

導入効果を数値や現場の声で測定し、課題や改善点を洗い出します。 - 全社展開

パイロット導入で得た知見を踏まえ、最適化したうえで全社へ展開します。

従業員の理解と協力の確保

デジタル化は従業員の働き方に大きな変化をもたらすため、不安や抵抗感を払拭し協力を得ることが不可欠です。

- 十分な研修とサポートの実施

新システムの使い方や運用ルールを丁寧に伝え、疑問や問題点に対するフォロー体制を整えます。 - メリットの明確な説明

業務負担軽減や効率化による働き方改善の具体的なメリットを分かりやすく伝え、納得感を高めます。 - フィードバックの活用

現場の声を積極的に収集し、システムの改善や運用ルールの見直しに反映させることで、現場主体の改善サイクルを構築します。

7. 今後の展望と行動のススメ

競争優位性の確保

2024年問題に対応して業務効率化を進める企業とそうでない企業の間では、今後大きな競争力の差が生まれることが予想されます。早期にデジタル化に取り組むことで、業界内での優位性を確実に確保できます。

持続可能な成長の基盤構築

業務アプリやデジタルツールの導入は、単なる効率化のための投資ではなく、少子高齢化が進む環境下で持続可能な企業成長を支える基盤づくりとなります。生産性向上は今後必須の課題です。

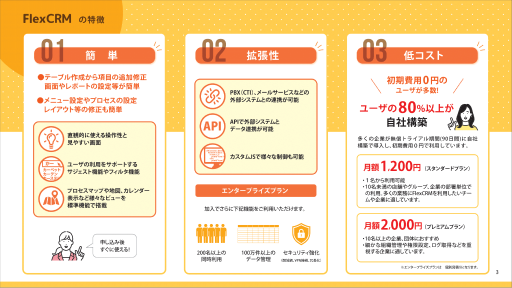

FlexCRMの運送業界での活用可能性

FlexCRMは低価格かつ高機能な業務改善クラウドサービスとして、運送業界のさまざまな業務効率化に役立つ可能性を秘めています。以下はFlexCRMの汎用的な機能から推測される主な活用例です。

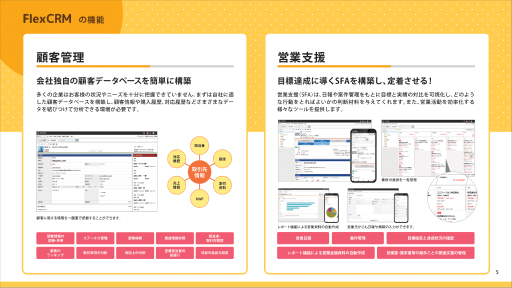

荷主・取引先情報の統合管理

- 顧客管理機能やFlexDBにより、荷主や届け先、運送契約情報を一元管理。

- 関連担当者や運送履歴も紐づけて迅速な情報アクセスが可能に。

運送依頼・案件の進捗管理

- SFAや業務プロセス管理機能で、運送依頼の受付から配車・輸送・請求までの進捗を「見える化」。

- プロセスマップ等で業務全体の状況も把握でき、遅延リスクの管理が容易。

運行記録・日報の作成と共有

- SFAの日報機能でドライバーがスマホから運行状況や特記事項を入力・共有可能。

- 活動履歴としても蓄積され、管理者との連携がスムーズに。

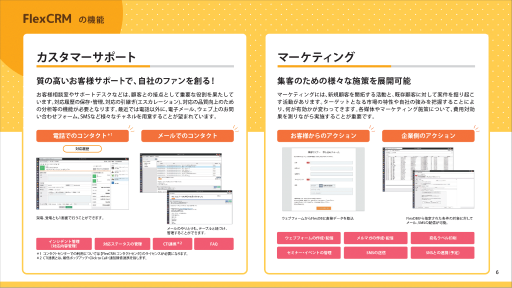

スタッフ間の連携強化

- グループウェア機能でスケジュール共有や社内メール・掲示板による情報共有。

- ファイル共有機能で指示書や点検記録の共有が簡単。

- 「やるべきこと」リストで業務漏れ防止。

事務作業・社内申請の効率化

- ワークフロー機能で修理申請や燃料精算などの社内申請を電子化しペーパーレス化。

- どこからでも確認・承認が可能。

- レポート機能で実績やコストを自動集計、月次報告の工数削減に貢献。

問い合わせ対応の迅速化

- お客様サポート機能で荷主からの問い合わせ履歴を一元管理。

- CTI連携で電話着信時に顧客情報表示、スムーズな対応が可能。

データ分析による業務改善

- レポートやダッシュボードで運送データ・顧客情報を可視化し、効率化や新サービス企画に活用。

- Excel感覚のグラフ作成で柔軟に分析可能。

既存システムとの連携

- API連携やExcel/CSV入出力により、運行管理システムや会計システムとのデータ連携が可能。

- データ二重入力の防止やシステム間連携強化に役立つ。

自社に合わせたカスタマイズが可能

FlexCRMはIT専門知識がなくても、プログラム開発なしで画面項目や業務プロセスを自由にカスタマイズ可能。運送会社の独自業務フローに合わせて使いやすく設計できます。Excel感覚での操作も可能なため、導入後の習熟もスムーズです。

無料トライアルの活用をおすすめ

FlexCRMは90日間の無料トライアルを提供しています。実際の運送業務に合わせて、どの機能が役立つか試してみることで、導入の判断や効果イメージを具体化できます。

以上のように、デジタルツールの活用は運送業界の持続的な成長に不可欠です。まずは段階的に取り組みを始め、将来の競争優位性確保と業務効率化を目指しましょう。

まとめ

運送業界における業務効率化は、2024年問題への対応という短期的な課題解決にとどまらず、業界全体の持続可能な発展を支える重要な投資です。国土交通省をはじめとする政府機関も物流DXの推進を強力に後押ししており、今まさに変革の好機が訪れています。

これまでの手作業や属人的な業務に依存した運営方式から、業務アプリやデジタルツールを活用した効率的な運営スタイルへの転換は、現場の負担軽減と企業の競争力向上を同時に実現する最も有効な方法です。

特に業務アプリの導入は、比較的少ない投資で大きな効果を期待できる取り組みであり、段階的な導入と従業員の理解促進を図ることが成功の鍵となります。自社に最適なデジタル化戦略を策定し、実行に移すことが重要です。

変化の激しい業界環境のなかで、持続可能な成長を実現するために、今こそ業務効率化への取り組みを本格的にスタートする時期が到来しています。

引用元URL

- 全日本トラック協会の2024年問題データ

- URL: https://jta.or.jp/logistics2024-lp/ 知っていますか?物流の2024年問題 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association

- 輸送能力不足の具体的な数値データ(14.2%、34.1%不足)

- トラックドライバー人口の推移予測

- URL:「物流の2024年問題」等に対応した物流効率化推進に関する調査研究(経済産業省)

- トラックドライバー人口の推移予測グラフ

- 国土交通省の物流DX推進政策

- 総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)

- 中小企業庁の2024年版中小企業白書