現代のコールセンターは、これまでにないほど深刻な課題に直面しています。

人材不足、業務量の増加、そして顧客対応の複雑化——これらが重なり、現場では疲弊が進んでいます。

総務省の「令和6年版 情報通信白書」でも、企業のデジタル化を阻む最大の要因として「人材不足」が挙げられました。中でもコールセンターは、属人的な業務が色濃く残っているため、業務の効率化は喫緊の課題です。

とはいえ、課題が多くても悲観する必要はありません。

近年は、業務アプリや自動化ツールの進化によって、現場の負担を減らし、品質を保ちながら効率を上げる方法が現実的になってきています。

本記事では、政府の統計や業界の実情をふまえながら、コールセンター業務の効率化で得られる効果と、実践的な改善アプローチについてわかりやすく解説します。

- コールセンター業界の現状と主要な課題

- 煩雑な作業による業務負担の実態と影響を紹介

- 業務効率化を実現する最新のツールと手法を解説

- 効率化に成功した企業事例を紹介

- 現場導入を進めるための具体的なステップ

コールセンター業界の現状と課題

深刻化する人材不足

中小企業庁の『2024年版白書』では、少子高齢化の進行によって生産年齢人口の減少が加速しているとし、今後さらに人材確保が困難になると警鐘を鳴らしています。

この流れはコールセンター業界にも大きく影響しており、「求人を出しても応募が来ない」「採用してもすぐに辞めてしまう」という声が多く聞かれます。

特に、クレーム対応や繁忙期のようなストレスの大きい状況では、オペレーター一人ひとりの負担が増大し、それが

離職率の上昇に直結しています。

このような人手不足は、最終的にサービス品質の低下や対応の遅れといった、顧客満足度に直結する二次的な問題を

引き起こしています。

属人的業務の非効率性

現在のコールセンターでは、「個人の経験やスキルに依存する業務」=属人的業務が依然として多く残っています。

たとえば、以下のような作業が典型例です。

・顧客情報の手動入力

・問い合わせ内容のメモ書き対応

・対応履歴の個人管理

これらはマニュアル化や共有が不十分であることが多く、オペレーターが交代すると対応の質にばらつきが出たり、引き継ぎミス・二重対応などのトラブルが発生します。

属人化の解消は、業務の標準化と品質の安定化を進める上で、避けては通れない課題です。標準化と品質の安定化に向けた重要な課題です。

問い合わせ増加への対応限界

近年、顧客のニーズは多様化・高度化しており、コールセンターにはより柔軟でスピーディな対応が求められるようになっています。

さらに、電話だけでなくSNS・チャット・メールといった複数チャネルからの問い合わせが増加し、従来型の電話中心オペレーションでは対応しきれない局面も増えています。

とはいえ、人員を単純に増やす手法では、人件費や教育コストがかさむ上、品質管理も難しくなるという問題があります。今後は、持続可能でスケーラブルな業務体制の構築が急務となっています。

業務効率化がもたらす3つの効果

生産性向上による競争力強化

総務省の調査によると、日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める最大の目的は「生産性の向上」です。コールセンター業務でも、プロセスの見直しや専用ツールの導入によって、次のような成果が期待できます。

・同時に処理できる件数の増加

・対応1件あたりの処理時間を短縮

・入力ミスや記録漏れの削減

これにより、対応のスピードと正確性が向上し、顧客満足度もアップ。

迅速かつ的確な応対は、最終的に企業の競争力そのものを高める要因となります。

現場スタッフの負担軽減

自動化や情報共有ツールの導入によって、オペレーター1人ひとりの業務負荷は大きく軽減されます。

これまで属人的に行われていた作業から解放されることで、以下のような好影響が現れます。

- より付加価値の高い業務への集中

- やりがいやモチベーションの向上

- 離職率の低下

さらに、日々の対応内容がデータとして蓄積・共有されるようになることで、教育や研修への活用がしやすくなり、スタッフの成長機会も増加します。働きやすい環境は、対応品質の向上にも直結します。

経営視点でのメリット

業務効率化の恩恵は、現場だけにとどまりません。

経営層にとっても、次のような明確な効果が期待されます。

・人件費・教育コストの最適化

・対応品質の標準化・平準化

・ノウハウやナレッジの蓄積・資産化

また、蓄積された応対データを分析すれば、顧客の声をマーケティングや商品改善へ反映させることも可能です。

これは、部門を超えた全社的な成長を後押しする重要なヒントとなります。策や商品改善に活かすことが可能になります。これは、部門を超えた企業全体の成長につながる大きなアドバンテージです。

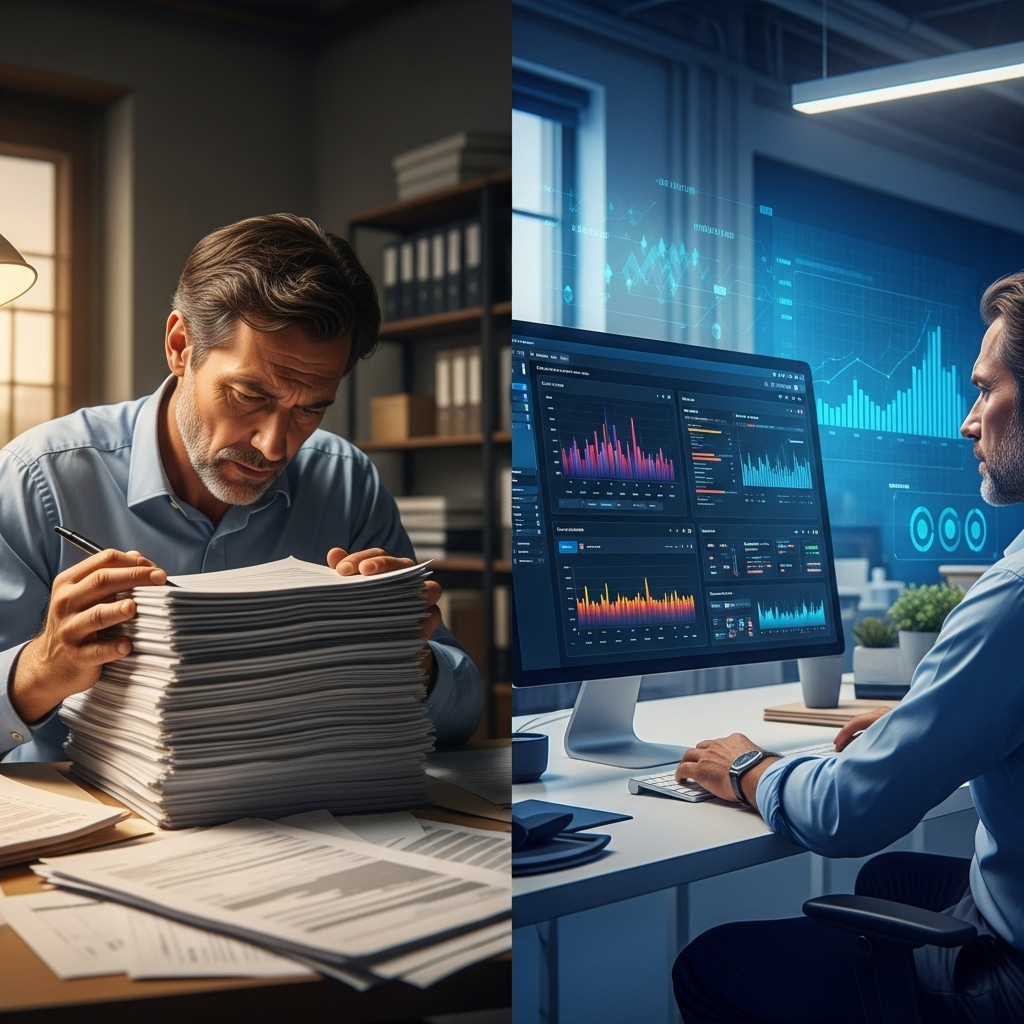

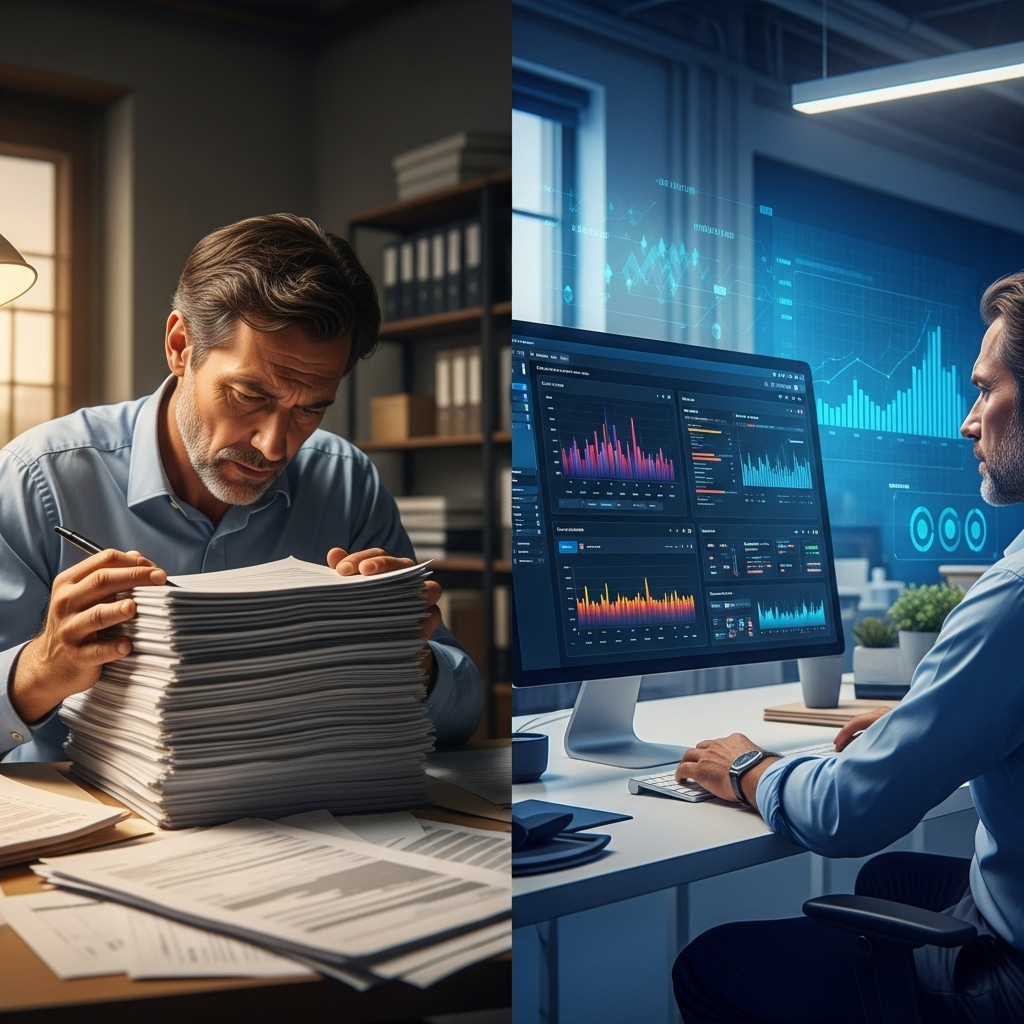

煩雑な作業から脱却するための実践的な方法

顧客情報管理の自動化

顧客情報の入力や管理を手作業で行っていると、どうしても時間やミスが発生しやすくなります。

これを解消するには、CRM(顧客関係管理)システムの導入が非常に有効です。

たとえば、着信時に電話番号から顧客情報を自動表示する機能があれば、オペレーターは過去の対応履歴や契約内容を即座に確認できます。これにより、対応のスピードと正確性が大幅にアップします。

さらに、音声認識技術と連携すれば、通話内容の自動記録・テキスト化も可能になります。これによって、

- 対応記録の精度が向上

- トラブル時の検証がスムーズ

- 教育・研修への活用も容易

といった効果が期待できます。

問い合わせ対応の標準化

対応の質にバラつきがあると、顧客満足度にも影響が出てしまいます。これを防ぐには、FAQやスクリプトの整備・デジタル化が重要です。

最近では、AIを活用した対応支援ツールも登場しており、問い合わせ内容を自動分類し、最適な対応フローをリアルタイムで提示できます。これにより、新人オペレーターでもベテラン並みの品質で対応できるようになります。

また、エスカレーションのルールを明確化することで、現場での判断ミスや迷いを減らし、スムーズな対応を実現。

結果として、

- 対応ミスの削減

- 対応時間の短縮

- 品質の平準化

が見込めます。

レポート作成の自動化

多くのコールセンターでは、KPIや対応実績のレポートを手作業で作成しており、大きな負担になっています。

ここで効果的なのが、ダッシュボードの導入です。これにより、

- 対応件数

- 平均対応時間

- 顧客満足度(CSAT)

といった主要指標がリアルタイムで自動集計・可視化されます。

さらに、異常値や傾向の変化をアラートで通知する機能を加えることで、マネジメントが迅速に動けるようになります。

- 管理者の負担を軽減

- 対応の先手を打つ判断が可能

- 戦略的な改善策の立案がしやすくなる

といった効果が得られ、現場と経営の両面から業務改善が進むのです。

業務アプリを活用する価値とメリット

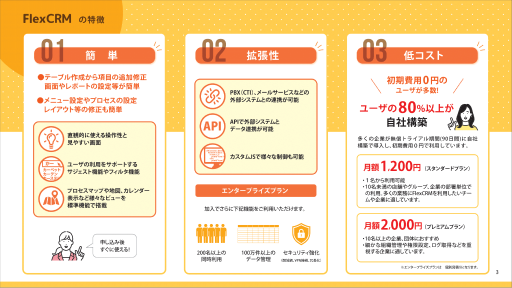

低コストかつスモールスタート可能

従来のオンプレミス型システム(自社でハードウェアやソフトウェアを保有・運用する方式)と比較して、業務アプリは月額制が主流で、初期投資を大きく抑えられるのが大きな特長です。

必要な機能だけをピンポイントで導入し、段階的に運用範囲を広げることができるため、現場の業務にあわせたスモールスタートが実現できます。

その結果、

- 導入のリスクを最小限に抑えられる

- 実情に応じて柔軟に改善を進められる

といった、現実的かつ効果的な業務改革が可能になります。

高い柔軟性と拡張性

業務アプリの魅力は、業種や業務内容に応じて柔軟にカスタマイズできる点にもあります。

たとえば、

- 入力フォームの項目追加

- CRMやSFAなどとのAPI連携

- 承認フローや通知設定の個別調整

といった対応が容易で、自社の業務フローや組織体制にぴったりフィットさせることが可能です。

さらに、直感的に操作できるUI(ユーザーインターフェース)を備えたアプリが多く、ITに不慣れなスタッフでもすぐに使い始められるのも、大きな導入メリットです。

運用・保守の手間が少ない

クラウド型の業務アプリでは、

- セキュリティ対策の自動更新

- バージョンアップの自動適用

- 24時間体制のサポート提供(多くのベンダー)

など、運用・保守の負担が極めて少ない仕組みが整っています。

システム管理者が不在の小規模企業や現場部門でも、安心して導入・運用できる環境が整っており、ITの専門知識がなくても問題ありません。

その分、限られたリソースをコア業務に集中させることができ、生産性の向上にも直結します。

成果の早期実感

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の調査では、業務アプリを導入した企業の約6割が3カ月以内に改善効果を実感しています。

たとえば、

- 導入1カ月で対応時間が短縮

- 3カ月で入力ミス・エラー率が大幅に減少

- 6カ月で顧客満足度が向上

といった具体的な成果が報告されています。

このように、短期間でROI(投資対効果)を確認できることは、経営判断においても大きな後押しとなります。

スピーディに効果を実感できる点は、業務アプリ導入の強力なメリットです。

成功事例から学ぶ、導入の進め方

パイロット導入から始める

業務アプリの導入は、いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは一部の部署やチームでパイロット導入(試験的な導入)を行うと効果的です。

小規模な範囲で運用しながら課題や成果を検証し、その結果を踏まえて段階的に拡大していくことで、

- リスクを抑えつつ成功モデルを作り上げる

- パイロットでの成功事例やデータを他部署に説得材料として示せる

- 現場の抵抗感を和らげ、導入の理解を深める

といったメリットが得られます。

現場とのコミュニケーションを大切にする

導入の成否を決める最大のポイントは、現場スタッフの理解と協力です。

単にツールを導入するだけでなく、

・なぜ導入するのか

・導入でどんな良い変化が期待できるのか

といった目的や効果を、しっかりと現場に共有しましょう。

さらに、

・操作説明やトレーニングを丁寧に実施し、使いこなせる自信を育てる

・導入初期は現場の声を積極的に聞き、改善に反映する

ことで、定着率を高め、長期的な活用を促進します。

継続的な改善サイクルを回す

業務効率化ツールの導入は、あくまでスタート地点です。

こうしたPDCA(計画・実行・評価・改善)のサイクルを回し続けることで、ツールの効果を最大化できます。

また、

など、環境の変化や業務ニーズに応じて柔軟に対応する体制を作ることが、持続的な業務改善の鍵となります。

導入時の注意点とリスク対策

現場の抵抗に配慮する

新しい業務ツールや業務フローを導入する際、現場スタッフの不安や抵抗感は大きな障壁となりがちです。これを乗り越えるためには、導入の目的やメリットを具体的かつ視覚的に伝えることが重要です。また、小さな成功体験を積み重ねていくことで、現場の納得感が高まり、受け入れやすくなります。定期的にフィードバックの場を設け、スタッフの声を運用に反映させる仕組みづくりも、定着促進に効果的です。

セキュリティの徹底

顧客情報や通話履歴など、機密性の高いデータを扱う以上、万全のセキュリティ対策は必須です。

- アクセス権限の細分化

- 通信の暗号化

- 定期的なセキュリティ監査

など、導入前に十分なリスク評価を行い、対策計画を策定することが求められます。

さらに、全社的にガバナンス体制を強化し、安全な運用環境を整備しましょう。

運用体制の明確化

システム導入後にトラブルや障害が発生した際に迅速かつ的確に対応するためには、明確な運用ルールと体制の構築が不可欠です。

- 管理者の役割を明確にし、育成を進める

- データの定期的なバックアップの実施

- 災害時の業務継続計画(BCP)の策定

などをあらかじめ定めておくことで、緊急時にも落ち着いて対応できる仕組みを作りましょう。。

コールセンターの業務効率化・改善におすすめの業務アプリ

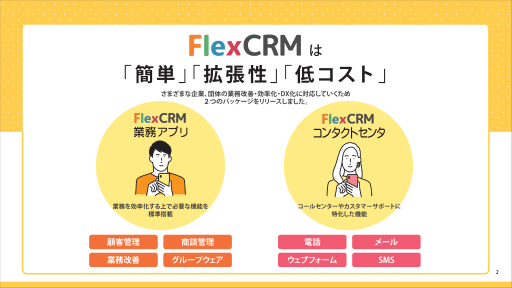

FlexCRMのご紹介

FlexCRM コンタクトセンタはオペレータ視点の使いやすさにこだわった、コンタクトセンターCRMです。

多様なチャネル対応や顧客情報の一元管理、CTI連携など、コールセンターの課題を解決し、業務効率の向上に貢献します。

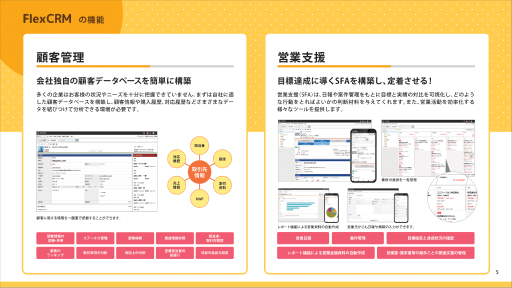

主な機能とその効果

お問い合わせ管理(インシデント管理)

- 顧客からの問い合わせ内容を一元管理

- 対応ステータスを可視化し、進捗管理を効率化

- Webフォームや電話での受付業務の煩雑さを軽減

- 顧客接点情報(お客様相談室・サポートデスク)を的確に記録

対応履歴の保存・管理

- エスカレーションや引継ぎがスムーズに

- 顧客対応の履歴を蓄積・管理

- 顧客情報や案件情報と連携し、過去の経緯を一画面で把握可能

- 情報共有の不足による対応漏れを防止

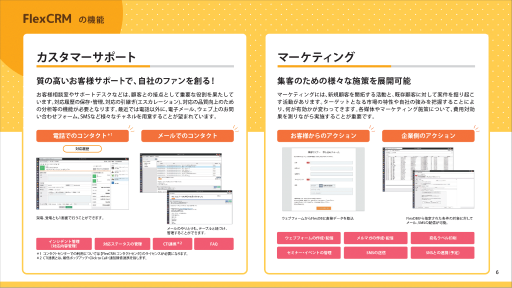

CTI連携

- 着信ポップアップ、Click to Call、通話録音に対応

- 着信時に顧客情報を自動表示し、即座に対応可能

- 付帯情報の確認を1画面で完結

- 架電・受電ともに1つの画面で効率的に操作

FAQ機能

- よくある質問とその回答をデータベース化・検索可能

- オペレーターが迅速に適切な回答を提示可能

多チャネル対応

- 電話、メール、Webフォーム、SMSなど複数チャネルを一元管理

- 問い合わせ内容を顧客データと連携し記録

- WebフォームからのデータをFlexDBに自動取込

- メール・SMSの一括配信や条件配信も可能

顧客情報の統合管理

- 顧客データベースを柔軟に構築・カスタマイズ可能

- 顧客情報、購入履歴、対応履歴を統合管理

- 大量データでも一画面で簡潔に情報を表示

レポート・ダッシュボード機能

- Excel感覚で簡単にグラフやレポート作成

- ダッシュボードにより、複数の情報を一括で可視化

FlexCRM導入による業務効率化の効果

対応時間の短縮

- 顧客情報・履歴を即時参照でき、迅速な対応が可能

- FAQの活用により、問い合わせの即答率が向上

- CTI連携により、着信と同時に顧客情報を確認・対応

- 【事例】購入データと問合せを紐づけた修理受付で、対応時間を大幅短縮

情報共有の促進

- 対応履歴・顧客情報が一元化され、オペレーター間での連携が容易に

- 対応漏れや二重対応を防止

- 受電情報がチーム全体に即時共有可能

業務プロセスの効率化

- ステータス管理によって問い合わせ対応の進捗を可視化

- 複数チャネルの問い合わせ管理を一元化

- Webフォームからの自動データ取込、API・Webhookにより、煩雑な作業を自動化

コスト削減

- 自社での設定変更・カスタマイズが容易で導入コストを抑制

- 運用工数の削減により、人的コストも削減可能

働き方の多様化への対応

- クラウド型アプリでマルチデバイス対応

- オンサイト・在宅問わず、どこからでも業務が可能

- リモートワーク環境でもシームレスな業務運用が可能

高いカスタマイズ性

FlexCRMは、プログラム開発なしで、自社の業務に合わせて画面項目や業務プロセスのカスタマイズが可能です。

専門知識がなくても柔軟に設計できるため、コールセンター独自の運用に最適化したシステムを構築できます。

導入をご検討の際は、業務内容に応じた個別のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社G.FLEX![]()

![]()

![]()

![]()

まとめ:いま、業務効率化に踏み出すとき

コールセンターにおける業務効率化は、もはや「できれば取り組みたい」という段階を超え、避けて通れない重要な経営課題となっています。

中でもデジタルツールの導入は、単に現場の負荷を軽減するだけでなく、顧客満足度の向上、従業員の働きやすさの確保、コストの最適化、そして業務品質の維持といった多方面の課題に対して、同時にアプローチできる有効な手段です。

特に業務アプリの導入は、費用対効果が高く、実績も豊富であることから、多くの企業が積極的に取り入れています。

まずは、小さな一歩から始めましょう。たとえば、一部のチームや特定の業務領域におけるスモールスタートでもかまいません。こうした小さな改善の積み重ねが、やがて全社的な業務変革につながっていきます。

※本記事は、総務省「情報通信白書」、中小企業庁「中小企業白書」、IPA「DX白書」など、信頼性の高い公的データに基づいて執筆しています。最新の情報については、各官公庁の公式サイトをご確認ください。

出典元URL:

- 総務省 令和6年版情報通信白書

URL: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd21b210.html 総務省|令和6年版 情報通信白書|各国企業のデジタル化の状況 - 中小企業庁 2024年版中小企業白書

URL: https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho.html 2024年版「中小企業白書」全文 | 中小企業庁 - 総務省 情報通信白書(全般)

URL: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ - IPA DX動向調査

URL: https://www.ipa.go.jp/