コールセンターは、企業と顧客をつなぐ最前線。顧客満足度を高める一方で、慢性的な人手不足、対応品質のバラつき、離職率の高さなど、運営には多くの課題がつきまといます。

本記事では、業務改善・AI導入・在宅運用など最新の効率化施策を網羅的に解説。成功事例や実際に効果を上げたFlexCRMの導入事例も紹介しながら、現場の課題解決に直結するヒントをお届けします。

- コールセンターが抱える5つの課題と解決策

- AI・チャットボット・CRMを活用した効率化の具体手法

- PDCAで進める業務改善の4ステップ

- 実際に成果を出した企業の成功事例

なぜ今、コールセンターの効率化が重要なのか

コールセンターは顧客との最前線。対応品質が企業の信頼や売上に直結します。

効率化は以下の3つを同時に叶えます。

- 顧客満足度の向上

- コスト削減

- 従業員満足度アップ

コールセンターが抱える5つの課題と原因を徹底解説

対応時間が長くなってしまう

課題の詳細

顧客からの問い合わせに対する対応時間が長引くことは、顧客満足度の低下だけでなく、オペレーターの生産性低下にもつながります。1件あたりの対応時間が延びると、待機中の顧客数が増加し、さらなる不満を生む悪循環に陥ります。

主な原因

- マニュアルの未整備: 対応手順が明確化されておらず、オペレーターが都度判断に迷う

- 情報共有の不足: 部署間での情報連携が不十分で、必要な情報にすぐアクセスできない

- ナレッジベースの不在: 過去の問い合わせ事例や解決方法が体系化されていない

オペレーターの離職率が高い

課題の詳細

コールセンター業界は慢性的な人材不足に悩まされています。採用コストをかけて人材を確保しても、短期間で離職されてしまうと、常に新人教育に追われ、サービス品質の維持が困難になります。

主な原因

- 教育体制の不足: 十分なトレーニング期間や継続的な研修機会がない

- 過度な業務負荷: 人手不足により一人あたりの負担が大きく、精神的・肉体的なストレスが蓄積

- 評価制度の不備: 適切な評価やキャリアパスが示されず、モチベーション維持が困難

応答品質にバラつきが生じる

課題の詳細

同じ問い合わせ内容でも、対応するオペレーターによって回答内容や対応品質に差が出てしまうことは、企業の信頼性を損なう要因となります。顧客は一貫した高品質なサービスを期待しています。

主な原因

- オペレーター間の経験差: ベテランと新人で知識量や対応スキルに大きな差がある

- フィードバック体制の不足: 通話内容のモニタリングや改善指導が十分に行われていない

- 標準化された対応フローの欠如: 個人の裁量に依存した対応になっている

問い合わせ件数が増加し続ける

課題の詳細

問い合わせ件数の増加は、オペレーターの負担増加だけでなく、運営コストの上昇にも直結します。特に同じような質問が繰り返されている場合、効率的な解決策が求められます。

主な原因

- FAQ(よくある質問)の未整備: 顧客が自己解決できる情報が不足している

- セルフサービス手段の不足: Webサイトやチャットボットなど、電話以外の問い合わせチャネルが整備されていない

- 製品・サービスの複雑化: 複雑な仕様や手続きが、問い合わせを増やす要因になっている

システムの老朽化が業務を圧迫

課題の詳細

古いシステムを使い続けることで、オペレーターの作業効率が大幅に低下します。システム間の連携不足により、手作業での転記や確認作業が発生し、ヒューマンエラーのリスクも高まります。

主な原因

- 手作業の多発: システムの自動化機能が不足し、データ入力や検索に多くの時間を要する

- データ連携の不十分さ: CRMや基幹システムとの連携ができておらず、複数システムを行き来する必要がある

- レガシーシステムへの依存: 古いシステムの刷新に踏み切れず、非効率な業務フローが固定化している

コールセンターが抱えるこれらの課題は、相互に関連し合っており、一つの問題が別の問題を引き起こす連鎖的な構造になっています。例えば、システムの老朽化が対応時間の長期化を招き、それが業務負荷を増大させ、最終的に離職率の上昇につながるといったケースも少なくありません。

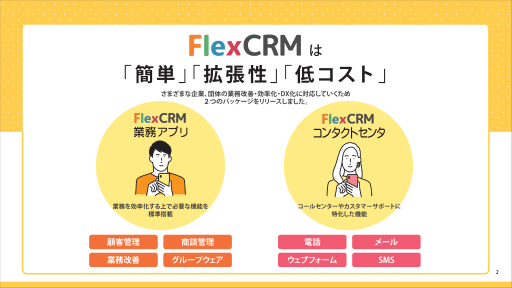

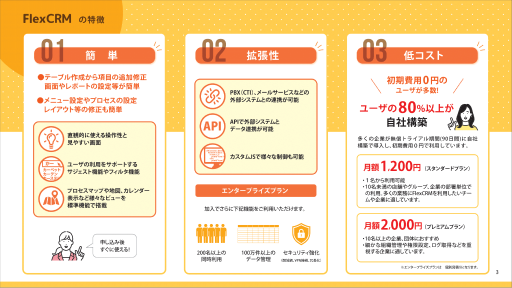

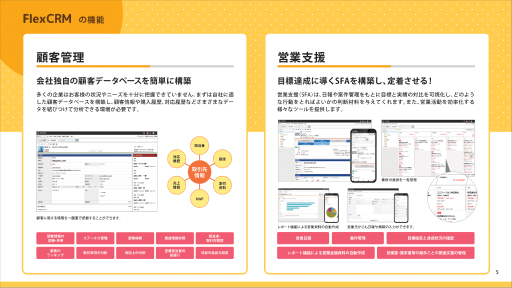

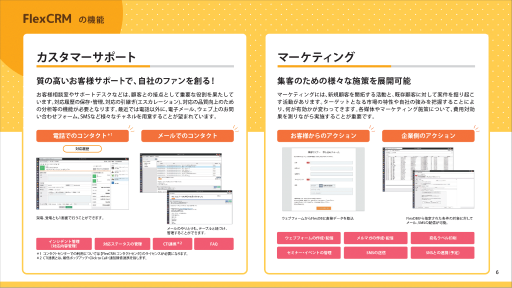

課題解決には、根本原因を正確に特定し、優先順位をつけて段階的に取り組むことが重要です。FlexCRMのようなCRMシステムの導入は、情報の一元管理、対応履歴の可視化、業務フローの標準化を実現し、これらの課題を包括的に解決する有効な手段となります。

まずは自社のコールセンターが抱える最も深刻な課題から着手し、継続的な改善サイクルを回していくことで、顧客満足度の向上とオペレーターの働きやすい環境づくりの両立を目指しましょう。

コールセンター効率化の4ステップ~PDCAで実現する業務改善~

コールセンターの効率化を成功させるには、場当たり的な対策ではなく、体系的なアプローチが不可欠です。本記事では、PDCAサイクルに基づいた効率化の基本ステップを4段階に分けて詳しく解説します。

コールセンター効率化にPDCAが重要な理由

コールセンター運営では、日々変化する顧客ニーズや業務環境に対応する必要があります。一度施策を実施して終わりではなく、継続的に改善を重ねることで、持続的な効果を生み出すことができます。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回すことで、データに基づいた確実な改善が可能になります。

効率化の第一歩は、現状を正確に理解することです。感覚的な判断ではなく、客観的なデータに基づいて課題を特定しましょう。

実施すべきこと

まずは以下のような重要指標を測定し、現状を可視化します。

- 応答率(サービスレベル): 一定時間内に応答できた割合

- 離職率: 年間または月間のオペレーター離職率

- 稼働率: オペレーターの実働時間の割合

- 平均対応時間(AHT): 1件あたりの通話時間と後処理時間の合計

- 放棄呼率: 顧客が待ちきれずに電話を切った割合

- 一次解決率(FCR): 1回の対応で問題を解決できた割合

実際の通話記録やログデータを分析し、以下を把握します。

- よくある問い合わせ内容の傾向

- 対応時間が長くなる問い合わせの特徴

- オペレーターがつまずきやすいポイント

- 顧客の不満が生じやすい場面

数値だけでは見えない現場の声を収集します。

- オペレーターが感じる業務上の困難

- システムやツールの使いにくさ

- マニュアルや教育内容の不足点

- 管理者が把握している業務のボトルネック

このステップのゴール

現状の課題を「対応時間が長い」といった抽象的なレベルではなく、「平均対応時間が業界平均より30%長く、特に製品Aに関する問い合わせで顕著」といった具体的なレベルで把握することが目標です。

現状把握ができたら、次は改善の方向性を明確にします。達成可能でありながら、挑戦的な目標を設定しましょう。

実施すべきこと

現状値を基準に、段階的に改善できる目標を設定します。例えば、現在の平均対応時間が10分であれば、いきなり5分を目指すのではなく、まずは8分を目指すといった現実的な設定が重要です。

追跡すべき指標を明確にします。

- 平均対応時間(AHT): 目標値と許容範囲を設定

- 顧客満足度(CSAT): アンケート回答に基づくスコア

- 顧客努力指標(CES): 問題解決の容易さを測る指標

- ネットプロモータースコア(NPS): 顧客ロイヤルティの測定

- オペレーター満足度: 従業員エンゲージメントスコア

すべてを同時に改善することは困難です。以下の基準で優先順位をつけましょう。

- ビジネスへのインパクトの大きさ

- 実現可能性と必要なリソース

- 改善効果が表れるまでの期間

- 他の指標への波及効果

このステップのゴール

「3ヶ月後に平均対応時間を10分から8分に短縮し、CSATスコアを75点から80点に向上させる」といった、期限と数値目標が明確な計画を策定します。

目標が定まったら、具体的な改善施策を実施します。複数の施策を組み合わせることで、相乗効果を生み出すことができます。

主な施策例

- CRMシステムの導入による顧客情報の一元管理

- CTI(Computer Telephony Integration)による自動画面表示

- チャットボットやIVRの活用による問い合わせの振り分け

- AIによる音声認識・テキスト化で後処理時間を短縮

- FAQの充実と検索性の向上

- 対応フローチャートの作成

- 成功事例やベストプラクティスの共有

- 定期的な更新体制の構築

- ロールプレイングによる実践的トレーニング

- 定期的なスキルアップ研修

- メンター制度の導入

- eラーニングシステムの活用

- 不要な作業の削減

- 対応の標準化とマニュアル化

- エスカレーションルールの明確化

- 部署間連携の強化

- 適切な評価制度の構築

- インセンティブの設計

- キャリアパスの明示

- 働きやすい環境づくり

このステップのゴール

計画した施策を着実に実行し、変化を生み出すことです。重要なのは、実行段階でも進捗を記録し、計画通りに進んでいるかを確認することです。

施策を実施したら、必ず効果を測定し、次のアクションにつなげます。これがPDCAサイクルの核心です。

実施すべきこと

設定したKPIを定期的に測定します。

- 日次:リアルタイムの運営状況(応答率、待機時間など)

- 週次:短期トレンドの把握(対応時間、稼働率など)

- 月次:目標達成状況の総合評価(CSAT、NPS、離職率など)

- どの施策が最も効果があったか

- 予想外の課題や副作用は発生していないか

- 目標未達成の場合、その要因は何か

- オペレーターや顧客からのフィードバック

測定結果に基づいて、次のアクションを決定します。

- 効果が出ている施策: さらなる強化や横展開

- 効果が不十分な施策: 原因分析と改善、または中止

- 新たな課題: 次のPDCAサイクルで取り組む新しい目標の設定

一度のサイクルで完璧を目指すのではなく、小さな改善を積み重ねることが重要です。3ヶ月から半年を1サイクルとして、継続的に回していきましょう。

このステップのゴール

測定結果を次の改善につなげ、継続的な成長サイクルを確立することです。成功した施策は標準化し、失敗から学んだ教訓を組織全体で共有します。

PDCAを成功させるポイント

小さく始めて大きく育てる

最初から完璧を目指すのではなく、特定の部署やチームで試験的に始め、成功パターンを確立してから全体展開するアプローチが効果的です。

データに基づいた意思決定

感覚や経験だけに頼らず、必ず数値データで判断する文化を作りましょう。ただし、数字だけでなく現場の声も大切にするバランスが重要です。

全員参加の改善活動

管理者だけでなく、現場のオペレーターも改善活動に参加できる仕組みを作ることで、モチベーション向上と実効性のある改善が実現します。

適切なツール活用

PDCAを効率的に回すには、FlexCRMのようなCRMシステムでKPIを自動集計し、リアルタイムでダッシュボード表示できる環境が理想的です。

効率化の具体手法と比較表

| 手法 | 効果 | 導入難易度 | コスト | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| FAQ・チャットボット | 問い合わせ削減 | 低~中 | 低~中 | 自己解決率UP |

| AI音声認識 | 後処理時間短縮 | 中~高 | 中~高 | 品質均一化 |

| CRM・CTI刷新 | 情報共有効率化 | 中 | 中 | 顧客情報一元化 |

| マニュアル整備 | 品質安定 | 低 | 低 | 属人化防止 |

| 在宅・ハイブリッド勤務 | 離職率低下 | 中 | 低~中 | BCP対策にも |

| シフト最適化 | 稼働率向上 | 低 | 低 | ピーク対応強化 |

| SMS・自動配信 | 架電効率化 | 低 | 低 | 不通率改善 |

成功事例から学ぶ!現場のリアルな改善ポイント

✅ 通信会社:AI音声認識で後処理90秒短縮

平均対応後処理が90秒短縮。品質も安定。

✅ 生命保険会社:チャットボット導入で商談率UP

LINEでの質問対応でオペレーター負担軽減。

✅ 自動車ディーラー:SMS配信で不通率4%改善

再架電前にSMSを送信し、折返し率向上。

✅ 不動産会社:マニュアル化で品質安定

優秀オペレーターの対応をマニュアルに反映。

AI・自動化ツールの活用法まとめ

なぜ今「AIと自動化」が必要なのか?

コールセンターの現場では以下のような課題が顕在化しています:

- オペレーター1人あたりの対応負荷が高い

- 定型業務に時間がかかり、本質業務に集中できない

- 顧客対応のスピードや品質にバラつきがある

これらを解決する鍵が、「AI」と「自動化ツール」の活用です。

主なAI・自動化ツールの種類と活用方法

| ツール名 | 機能概要 | 主な効果 | 活用ポイント |

|---|---|---|---|

| AI音声認識 | 通話内容をリアルタイムでテキスト化 | 後処理時間短縮、対応内容の可視化 | FAQ連携や分析レポートにも活用可能 |

| チャットボット | 24時間自動応答で定型質問に対応 | 一次対応の自動化、オペ負荷軽減 | FAQと連動し、自己解決を促す |

| IVR(自動音声応答) | 電話受付の振り分けを自動化 | 一次対応を自動化、適切な担当に接続 | シナリオ設計が品質に直結する |

| 自動通話録音/音声解析 | 応対品質の定量評価 | 教育・品質改善の材料に | 感情認識AIと連携するとクレーム兆候分析も可能 |

| CRM連携自動化 | 顧客情報と対応履歴の統合 | 情報探しの手間を削減、対応スピード向上 | リアルタイムで表示・更新される体制が重要 |

| メール/SMS自動送信 | 架電後の案内やフォロー連絡を自動送信 | 架電率・折り返し率向上 | 顧客名や担当者名を動的に差し込むと効果的 |

導入成功のための注意点

- 導入目的を明確にし、KPIと連動させること

- 「AI任せ」で放置せず、人の判断と併用する設計にする

- 運用フロー全体を見直してからツール選定を行う

効果事例:AI音声認識+FAQ連携の組み合わせで後処理時間90秒削減(通信会社)

- 導入前:後処理に毎回3~4分を要していた

- 導入後:通話中に自動で内容が記録され、FAQの候補も自動表示

効果的なKPIとその活用ポイント

KPI(重要業績評価指標)とは?

KPIとは、業務の状態や成果を定量的に評価する指標です。

「現場の今」を可視化し、「改善すべきポイント」が明確になるため、業務改善・人材育成・経営判断の土台となります。

コールセンター運営で活用される主なKPI一覧

| KPI名 | 意味・目的 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 応答率(接続率) | 着信に対してオペレーターが対応できた割合 | 低下している時間帯・曜日を特定し、シフト見直しに活用 |

| 平均対応時間(AHT) | 通話+後処理にかかった平均時間 | 長すぎれば効率悪化、短すぎれば品質低下の可能性あり |

| 放棄呼率(Abandon Rate) | 待ち時間に耐えきれず切電された比率 | IVR導入やFAQ案内で離脱を防げる |

| 一次解決率(FCR) | 最初の対応で問題解決できた割合 | オペレーターのスキル/情報提供力の評価指標にも |

| 顧客満足度(CSAT) | 顧客の満足度アンケートスコア | 応対品質や改善効果を測る重要指標。傾向を月ごとに分析 |

| 離職率 | オペレーターの離職割合 | 教育・評価制度・働きやすさの健全性を確認可能 |

| 稼働率(利用率) | シフトに対する実稼働時間の比率 | 人員配置の最適化に活用できる |

KPI活用のベストプラクティス

- 目的と指標をセットで設計する

例:「応答率向上」→「応答率」「放棄呼率」「待ち時間」の3指標で連動管理 - リアルタイムで確認できるダッシュボードを用意

FlexCRMやBIツールと連携して、即時確認・即時判断できる仕組みを構築 - 個人/チーム別でのKPI管理とフィードバック運用

目標未達者に個別指導、達成者にはインセンティブを設定 - 「悪い数字の背景」を追いかける文化づくり

数字だけで叱責するのではなく、「なぜそうなったのか?」をチームで考えることが定着のカギ

成功事例:KPIの見える化で応答率15%向上(コールセンターB社)

- FlexCRMと連携し、各オペレーターのAHT・応答率を個人別に可視化

- チームごとのKPI達成率をリアルタイムに表示する「見える化ボード」を導入

- 毎週の振り返り会議で改善策を共有 → 2か月で応答率が15%改善、顧客満足度も上昇

オペレーター教育・マニュアル整備のポイント

なぜ教育とマニュアルが重要なのか?

コールセンターにおける応対品質のバラつきや高い離職率の多くは、教育体制とマニュアルの不備に起因しています。

特に問題になりやすいのは:

- 現場任せのOJTで属人化

- 教育が感覚ベースで統一されていない

- マニュアルが古く、現場の変化についていけない

こうした課題に対しては、**「育成の仕組み化」と「ナレッジの共有」**が鍵になります。

教育・マニュアル整備の5ステップ

- 業務全体の棚卸しと役割分解

新人が最初に覚えるべき業務と、応対スキルの段階を明確にします。 - マニュアルの標準化とデジタル化

紙・PDFではなく、検索性の高いナレッジツールに格納(例:社内Wiki、FAQ連携など)。 - ロールプレイング研修の導入

実際の応対シーンを再現した訓練を行い、対応力を高めます。 - フィードバックとスキル評価制度の設計

録音・録画データを用いて、定量的に応対スキルを評価・育成。 - ナレッジの蓄積・共有文化の醸成

対応ログから「よくある質問」や「成功トーク例」をナレッジ化し、全体で共有。

成功する教育体制のポイント

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 教材設計 | 動画・図解・Q&Aを取り入れ、視覚的・実践的に理解しやすく |

| 学習管理 | LMS(学習管理システム)やチェックリストで進捗を可視化 |

| 育成フロー | 「習得→実践→確認→定着」のサイクルを設計する |

| 教育担当者 | 単なる先輩任せではなく、専任トレーナーを置くと効果的 |

| 品質管理との連携 | 品質管理チームと連動し、評価と教育を一体化する |

よくある失敗とその対策

| 失敗例 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| マニュアルが使われない | 見づらくて実務に合っていない | 検索しやすい構造と現場目線での更新 |

| OJT任せで属人化 | 教育方針が個人に依存 | 標準研修プログラムとマニュアルを整備 |

| 教えっぱなしで定着しない | フォローアップが不十分 | チェックテストやロールプレイの定期実施 |

| スキル評価が曖昧 | 定量評価の基準がない | 応対録音・KPIを元に客観評価を導入 |

FAQ・チャットボット導入の実践ステップ

なぜ今、FAQとチャットボットが必要なのか?

- 問い合わせ件数の増加

- 営業時間外の対応ニーズ

- オペレーターの負担増・離職リスク

- 顧客の「今すぐ知りたい」に応えられない非効率な体制

このような課題を解決する手段として、FAQやチャットボットの導入が急速に広まっています。

FAQ導入の実践ステップ

- よくある問い合わせの洗い出し(ログ分析)

過去の問い合わせ履歴やオペレーターの対応内容から、頻出質問とキーワードを抽出。 - 質問のカテゴリ分類と構造設計

「契約関連」「支払い方法」「トラブル対応」などテーマ別に整理。ユーザーが探しやすくする。 - 回答内容の作成と最適化

専門用語を避け、誰でも理解できる文章に。画像や動画を添えると効果的。 - 公開先の選定と設定

Webサイト、マイページ、IVR(自動音声応答)など複数チャネルへの展開を検討。 - 定期的な更新と改善サイクル

検索されない質問や役立たない回答は改善対象。ユーザー満足度調査も有効。

チャットボット導入の実践ステップ

- 導入目的とKPIの明確化

問い合わせ件数削減/一次対応の自動化/CV(申込)率向上 などゴールを明確に。 - 対応範囲とボットタイプの選定

・FAQ型(定型回答)

・シナリオ型(選択式会話)

・AI型(自然文理解)

※運用コスト・精度とのバランスも重要 - 会話シナリオとトーン設計

顧客に寄り添う表現、途中離脱防止のナビゲーションなど、体験を意識して構築。 - チャネル設定(LINE/Web/アプリなど)

自社の利用状況に応じて最適な設置先を選定。 - 導入後の運用・分析体制の整備

ボットの応答ログを分析して改善し続けることで、精度とユーザー満足度が向上。

よくある失敗とその回避策

| よくある失敗 | 回避策 |

|---|---|

| 記事が古くて役に立たない | 定期更新の運用体制を設ける |

| ボットの回答が的外れ | FAQとの連携・シナリオの改善を継続 |

| ユーザーが途中で離脱 | 会話をシンプルに、完結まで誘導設計する |

| 社内に運用体制がない | 部署横断で改善できるチーム体制をつくる |

成功事例:LINEチャットボットで対応効率アップ(保険会社)

- 導入前:電話・メールでの問い合わせが集中し、回答までに時間がかかっていた

- 導入後:チャットボットでの「保険料の見積もり」や「契約内容の確認」が可能に

- 結果:オペレーターの対応件数が月30%削減/商談率も15%向上

導入のポイントまとめ

- FAQとチャットボットは連携設計が重要(FAQをそのままボットに活用できる)

- 「問い合わせを減らす」だけでなく、「顧客がスムーズに自己解決できる」体験の質を重視

- 導入して終わりではなく、継続的な改善が成功のカギ

在宅・ハイブリッド運用の最前線

- メリット:柔軟な働き方・BCP対応・人材確保

- 課題:セキュリティ、教育体制、管理方法

- 成功の鍵:クラウド型CRM、オンライン研修の充実

よくある失敗とその対策

| 失敗例 | 回避策 |

|---|---|

| システム導入だけで満足 | 教育・運用設計・効果測定をセットで実施 |

| KPI未設定 | 目標と定期測定を明確化 |

| 情報共有不足 | マニュアル・FAQ整備、ナレッジ共有ツールの導入 |

| オペレーター負担増 | AI・自動化で業務分担を見直し |

FlexCRM活用による成功事例:日本テレビ放送網

導入の背景と抱えていた課題

日本テレビ放送網株式会社が運営するコールセンターでは、長年オンプレミス型のCRM・CTIを利用しており、以下のような課題を抱えていました。

| 課題 | 詳細内容 |

|---|---|

| システムの老朽化 | ハードウェアの更新費用がかさみ、保守負担が大きい |

| CTIとCRMが分断 | 顧客情報と通話記録が別々に管理され、業務効率が低下 |

| 管理体制の複雑化 | トラブル対応窓口が複数存在し、復旧対応が煩雑 |

| リモート対応が困難 | 在宅勤務への移行ができず、BCP対策も不十分 |

FlexCRMを選んだ理由

導入の決め手となったのは、「既存運用の延長線でクラウド化できる柔軟性」と「CRMとCTIの一体化による業務効率の向上」でした。

| ポイント | FlexCRMの特徴 |

|---|---|

| 現場の操作感を維持 | 既存システムに近い操作性で、教育コストが低い |

| CRM・CTI統合 | 顧客情報と通話履歴を一画面で管理可能 |

| サポート体制 | システムトラブル時の窓口を一本化。迅速な復旧が可能 |

| スモールスタート可能 | 段階的な移行と低コストでの導入が可能 |

| クラウド基盤 | 場所を問わず利用でき、在宅勤務にも即対応可 |

導入後の成果と変化

FlexCRM導入により、業務効率と柔軟性が大きく向上しました。

| 導入前の課題 | 導入後の効果 |

|---|---|

| ハード更新・保守の負担 | クラウド化により保守コストが大幅に削減 |

| CRM・CTIの分断 | 一体化により情報検索・記録作業が短縮 |

| レポート作成の手間 | 自動集計・検索機能でレポート作成が迅速に |

| トラブル時の混乱 | サポート窓口一本化で復旧対応がスムーズに |

| リモート対応不可 | クラウド化で在宅勤務にも対応可能に |

現場担当者の声(抜粋)

検索項目が充実しており、対応履歴をすぐに引き出せるので、問い合わせ対応がスピーディになりました

CTIとCRMが一体化したことで、作業の二度手間がなくなり、オペレーターの負担が大きく減りました

コロナ禍で在宅勤務に移行した際も、FlexCRMのおかげで業務を止めずに継続できました

この事例から得られる学び

- オンプレミスからの移行でも、既存業務を大きく変えずにクラウド化できる

- CRMとCTIの分断は、業務効率と対応品質に直結する課題

- 柔軟な働き方(リモート対応)を実現するためには、クラウドCRMの選定がカギ

FlexCRMは、シンプルなUIと業務特化型の設計により、「誰でも使える」ことを前提としたCRMです。大手企業に限らず、中小規模のコールセンターでも同様の改善効果が見込めます。

まとめと今後の展望~変化に強いコールセンターを目指して~

コールセンター効率化は、「現状把握→目標設定→施策実行→効果測定」を回すPDCAで着実に進めることが肝要です。

本記事でご紹介したように、AI音声認識やチャットボット、IVRの導入によって定型業務を自動化し、CRMやCTIを一体化したクラウド環境で情報検索やレポート作成を迅速化できます。また、KPI(応答率や平均対応時間、一次解決率など)をリアルタイムで可視化し、人材育成やシフト最適化に活かすことで、品質向上とコスト削減の両立が可能です。さらに、在宅・ハイブリッド運用を導入すれば、BCP対策やワークライフバランスの向上につながり、離職率の低減にも大きく貢献します。

今後は、電話だけでなくSNSやチャットも含めたオムニチャネル対応の強化や、感情認識をはじめとする高度なAI分析によって、よりパーソナライズされた顧客体験を実現することが求められます。チ

ーム自走型の運営体制を整え、小さな改善サイクルを継続的に回しながら、メンタルヘルスや働きやすさを支える仕組みも併せて取り入れていく──こうした取り組みが、変化に強い次世代のコールセンターをつくり上げる鍵となるでしょう。

本記事のポイント振り返り

- コールセンターは「顧客体験の要」

ただのコストセンターではなく、品質と効率を両立させることで、企業競争力につながります。 - PDCAサイクルが効率化の基本

現状把握 → 目標設定 → 施策実行 → 効果測定・改善 を回し続けることで、持続的な改善が可能に。 - AI・自動化ツールの活用

音声認識、チャットボット、IVR、CRM連携などを組み合わせることで、対応速度と品質を大幅に向上。 - KPIによる「見える化」

応答率、平均対応時間、一次解決率、CSAT、離職率、稼働率などをリアルタイムにモニタリングし、的確な意思決定を支援。 - 人材育成とナレッジ共有

マニュアル整備、ロールプレイ研修、フィードバック制度を確立し、属人化を防ぎながらスキルを底上げ。 - 柔軟な働き方の実現

在宅・ハイブリッド運用を導入し、BCP対策やワークライフバランスの向上を図ることで、離職率の低減と人材確保を両立。 - FlexCRMなどの導入事例

日本テレビ放送網のクラウド移行事例に見るように、既存業務を大きく変えずに迅速導入し、コスト削減と業務効率化を同時に実現可能。