毎日忙しくて、もっと効率よく仕事したいよ…何かいいアイデアない?

任せて!この記事で、忙しいあなたを助ける実践的なノウハウをたっぷり紹介するよ!

企業成長のカギは「生産性アップ」にあり!

人手不足やテレワークの普及で、限られた時間で最大の成果を出す“業務効率化”が今、超重要です。

この記事では、時間管理、コミュニケーション、資料作成、自動化など、現場で即使えるアイデアを厳選。

RPAやAI、ECRSの原則もサクッと解説し、個人もチームもハッピーになるヒントが満載!

- 業務効率化すべき本当の理由と基本原則

- 【実践】生産性を最大限に高めるためのアイディア6選

- 失敗しない業務効率化のステップ

- ツール導入後の成功ポイントを知る

業務効率化がなぜ今、重要なのか

現代ビジネスにおける業務効率化の必要性

最近、仕事量が増えて残業続き…どうすればいいの?

それ、業務効率化で解決できるよ!

今のビジネスに欠かせない理由を説明するね!

今のビジネスは変化の嵐!労働人口の減少やDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波、グローバル競争の激化…。限られたリソースで成果を出すには、無駄をなくして効率を上げるのが必須です。

AIやRPAといった最新技術も、賢く使えば競争力をグッと高められます。VUCA(不確実・不安定・複雑・曖昧)な時代だからこそ、スピーディーで柔軟な業務体制が企業の未来を決めます!

生産性向上と働き方改革の視点

社員のモチベーションも上げたいな!

効率化で時間も心も余裕が生まれ、

モチベーションもUP!!

業務効率化は、単に「早く終わらせる」だけじゃない!時間やコストを抑えつつ、成果(売上・品質)を最大化する戦略です。無駄を削って、クリエイティブな仕事に集中できる環境を作れば、チームはもっと輝きます。

さらに、働き方改革の観点からも重要!残業削減やテレワークのスムーズな運用で、ワークライフバランスが整い、社員の笑顔も増えるんです。

業務効率化による具体的なメリット

業務効率化によって得られるメリットは、企業側・従業員側の双方にとって非常に大きなものです。以下に主な効果をまとめます。

| 対象 | 具体的なメリット |

| 企業側 | ? コスト削減(人件費・紙代など) ? 生産性アップ(売上・品質向上) ⚡ 競争力強化 ? 企業イメージ向上 ?️ リスク軽減(ミスや情報漏洩防止) |

| 従業員側 | ⏰ 残業減でプライベート充実 ? ストレスダウン&モチベーションアップ ? スキルアップの時間確保 ⚖️ ワークライフバランスの実現 |

業務効率化は、単なるコスト削減策ではなく、企業の未来を左右する“戦略的投資”です。

変化の激しい時代を生き抜くために、今こそ本格的に取り組むべきテーマだといえるでしょう。

業務効率化の基本原則とアプローチ

効率化って何から始めればいいの?

まずは基本を押さえよう!

業務効率化とは、単に便利なツールを導入するだけのことではありません。

現状を正しく把握し、無駄を見つけて段階的に改善していく「考え方」や「プロセス」こそが、成功のカギを握ります。

ここでは、どのような業務にも共通して活用できる基本原則と実践的アプローチを解説します。

業務の見える化とボトルネックの特定

効率化の第一歩は、業務の「見える化」。何が、どこで、どんな風に進んでいるかを整理すると、無駄や問題がパッと見つかります!

- ? 業務フローチャート:作業の流れを図解化

- ✅ タスクリスト:作業内容や時間をリストアップ

- ? 情報フロー整理:誰がどんな情報を共有してる?

- ? 現状分析シート:課題(時間、ミスなど)を書き出し

ECRSの原則でムダをサクッと排除

ECRS(排除・結合・再配置・簡素化)は、業務改善の魔法のフレームワーク!以下の視点でムダをなくそう。

| 原則 | 意味 | アプローチ例 |

| E:Eliminate(排除) | その業務は本当に必要か? | 形骸化した定例会議の廃止、不要な報告書の削除 |

| C:Combine(結合) | 類似の業務を統合できないか? | 複数の申請書を一本化、関連会議をまとめて開催 |

| R:Rearrange(再配置) | 手順や担当者を入れ替えられないか? | 承認順序の見直し、作業の前後関係の最適化 |

| S:Simplify(簡素化) | 作業をもっと簡単にできないか? | テンプレートの導入、自動化ツールの活用 |

このECRSの視点で業務を見直すことで、単なる時間短縮にとどまらず、業務の質や本質的な価値の向上にもつながります。

小さな改善から始める「スモールスタート」

大改革は大変そう…

大丈夫!小さな一歩から始めればいいんだ!

業務効率化は、一度にすべてを変えようとすると失敗のリスクが高まります。

そこで有効なのが、小さなことから少しずつ改善を始める「スモールスタート」の考え方です。

スモールスタートのコツ

⏱️ 会議を30分以内に

✉️ メール返信ルールを統一

⌨️ ショートカットキーを1つ覚える

? 1つの資料をテンプレート化

「完璧を目指す」のではなく、“まずやってみる”ことで現場の空気が変わり始めます。

その変化は、やがて組織全体の大きな進化へとつながっていくのです。

【実践編】生産性を高める6つのアイデア集

ここからが本番!いますぐ試せるアイデアをチェック!

日々の業務にすぐ活かせる、実践的な業務効率化アイデアを以下のカテゴリー別に紹介します。現場での即効性と再現性を重視した、プロの視点によるアイデア集です。

- 時間管理を最適化する業務効率化アイデア

- コミュニケーションを円滑にする業務効率化アイデア

- 資料作成・ファイル管理の効率化アイデア

- 定型業務を自動化する業務効率化アイデア

- 業務フローを改善する業務効率化アイデア

- 個人の生産性を高める業務効率化アイデア

①時間管理を最適化する業務効率化アイデア

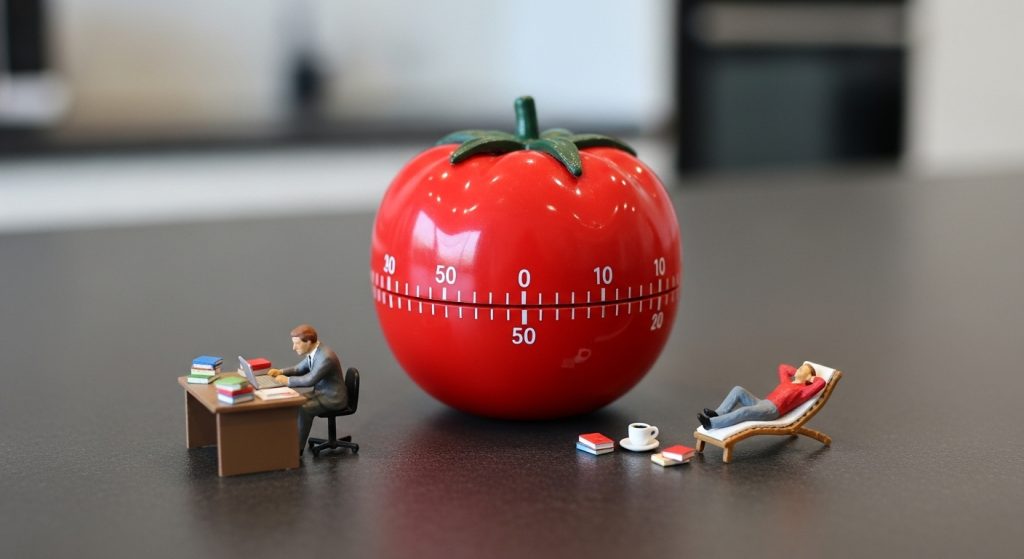

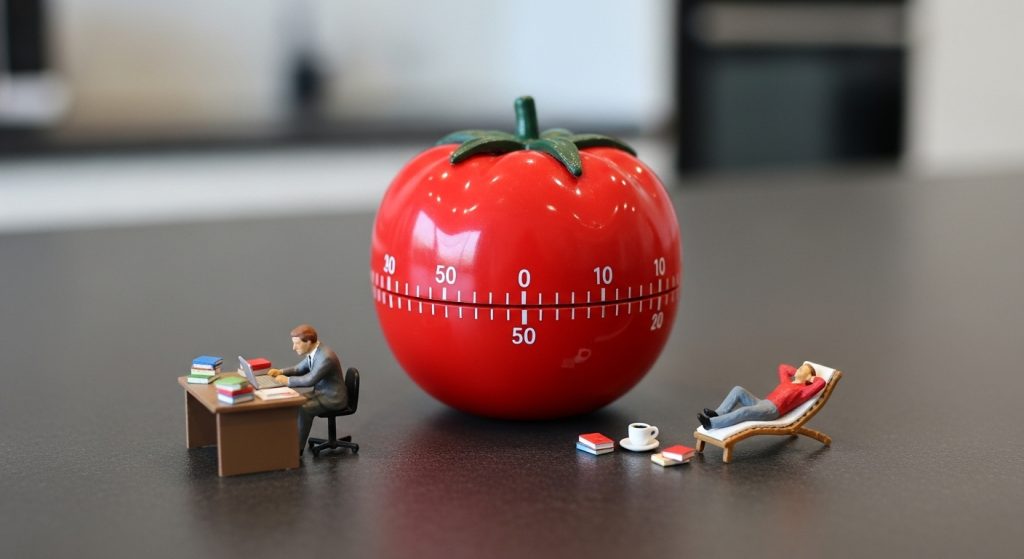

ポモドーロテクニックで集中力アップ

ポモドーロ・テクニックとは、「25分間の集中作業+5分間の休憩」を1サイクルとし、これを繰り返す時間管理法です。短時間に集中し、こまめに休憩を挟むことで、脳のパフォーマンスを持続させながら疲労を軽減できます。

- ⏰ タイマーで通知オフ

25分間は通知や他の作業を遮断して、1つのタスクに没頭。 - ? 休憩はストレッチや水分補給

PCから離れ、軽いストレッチや水分補給を行う。 - ? 4サイクル後に長めの休憩

15~30分の休憩で、集中力をリセット。

タスクの優先順位付けとデリゲーション

すべてのタスクに均等に時間を使うのは非効率。タスクの「重要度」と「緊急度」に基づいて優先順位をつけ、集中すべき仕事に時間を投資しましょう。

対応できる業務は、積極的に他者に任せる(=デリゲーション)ことも重要です。

- ? タスクの分類(緊急度×重要度マトリクス)

緊急かつ重要:自分で即対応、すぐやる!

重要だが緊急でない:計画的に対応

緊急だが重要でない:他者に委任

どちらでもない:思い切って削除・後回し - ➡️デリゲーション成功の鍵

タスクの目的、背景、ゴールを明確に伝え、質問しやすい環境を整える。

会議の効率化と短縮術

会議は目的が曖昧だと、時間の浪費につながります。最小限の時間と人数で、本当に必要な議論に集中する仕組みが求められます。

- ? 目的を明確に

「何のための会議か」「何を決めるか」を事前に定義 - ? アジェンダを事前共有

議題・時間配分を通知し、参加者に準備を促す - ⏲️ 時間厳守&結論ファースト

開始・終了をきっちり守る意識づけ、冒頭に結論を伝え、背景は後から補足

②コミュニケーションを円滑にする業務効率化アイデア

スムーズなコミュニケーションは、誤解や認識のズレを減らし、情報伝達のスピードとチーム全体の生産性を高めます。ここでは、職場のコミュニケーションを効率化する具体策を紹介します。

チャットツールの活用とルール整備

チャットツールは、メールよりも即時性の高い情報共有・意思疎通を実現しますが、使い方次第では情報が錯綜しやすくなります。明確な運用ルールを設けることで、業務効率を最大化できます。

- ?️ プロジェクトごとにチャンネル分け

プロジェクト・部署・話題ごとにチャンネルを分け、情報の混在を防ぐ。 - ✅ リアクションで確認済みを伝える

「既読」や「リアクション」などで確認済みの意思表示を明確に。 - ? 緊急時は電話、普段はチャット

「緊急=電話」「通常連絡=チャット」など基準を共有。

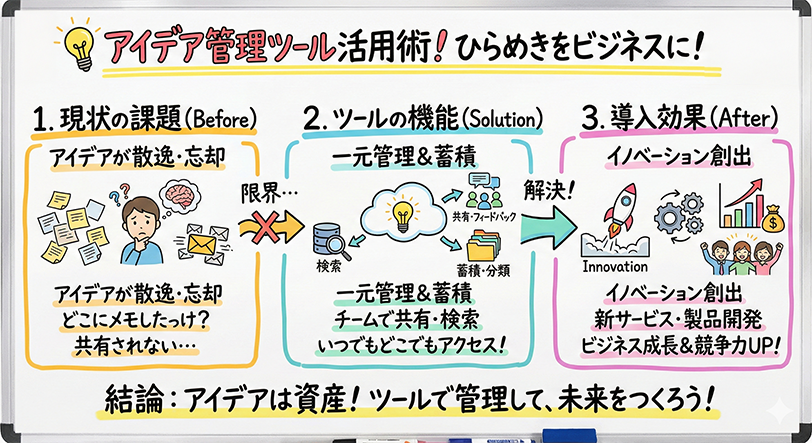

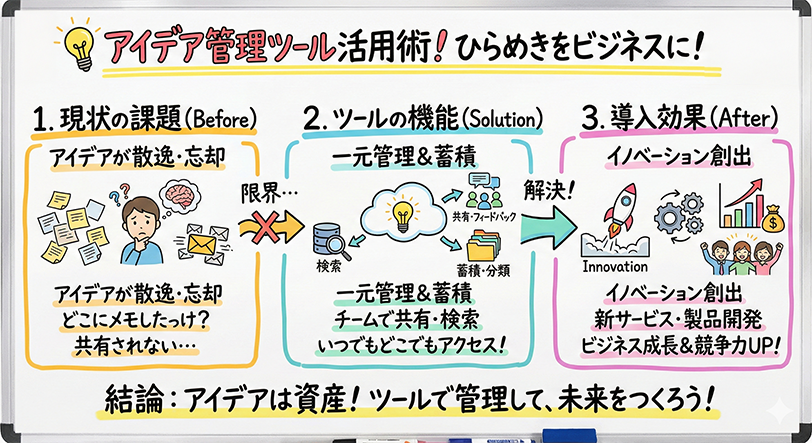

情報共有の一元化と検索性向上

必要な情報が散在していると、探すだけで時間を浪費してしまいます。情報の「集約」「見える化」「探しやすさ」を意識した仕組みづくりが重要です。

- ? 社内Wikiでマニュアル集約

業務マニュアル・FAQ・成功事例などを社内Wikiや共有ドキュメントで集約。 - ☁️ クラウドストレージで簡単アクセス

すべての資料をクラウド上に保存し、誰でも簡単にアクセスできる環境を整備。 - ? タグで検索性をアップ

文書やファイルにタグや分類をつけ、検索性を向上。

報告・連絡・相談(報連相)の質を高める

「報連相」は組織内の基本コミュニケーションですが、やり方次第で業務のスピードや精度が大きく変わります。伝え方の工夫が、無駄のない業務進行に直結します。

- ?️ 結論→理由→背景の順で

「結論→理由→背景」の順で伝えることで、相手の理解を早める。 - ? 5W1Hを意識

「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」を明確に。 - ? 適切なタイミングで報告

進捗報告は定期的に、トラブル時の相談は即時に。

③資料作成・ファイル管理の効率化アイデア

資料作成やファイル管理は多くのビジネスパーソンの日常業務ですが、効率化することで無駄な作業時間を削減し、本来の業務に集中できる時間を増やせます。

テンプレート活用と自動化ツールの導入

企画書や報告書、議事録など繰り返し作成する資料はテンプレートを使うことで作成時間を大幅に短縮できます。さらにOCRやPDF変換などの自動化ツールを活用すれば、手入力や変換の手間も削減可能です。

- ? 企画書や議事録をフォーマット化

頻繁に使う資料のフォーマットをテンプレート化し、共有フォルダで管理。 - ? OCRやPDF変換ツールで手間削減

PDF→Word変換や手書き文字のデジタル化など、繰り返し作業に自動化ツールを導入。

クラウドストレージでの一元管理

ファイルが個人PCや複数のサーバーに散在すると、必要な資料を探す時間や最新版の混乱が発生します。クラウドストレージを導入すれば、共有・共同編集・バージョン管理が容易になり、どこからでもアクセス可能な環境を整えられます。

- ☁️ Google Driveなどで一元管理

Google Drive、OneDrive、Dropboxなどから自社に合うものを選択。 - ? 分かりやすいフォルダ構造を統一

誰が見ても迷わない階層を設計し、保存ルールを統一。

ファイル命名規則の統一

ファイル名がばらばらだと検索が困難になり、古いファイルを誤って開くリスクも高まります。命名規則を統一し、必要なファイルを迷わず見つけられる仕組みを作りましょう。

- ? 「YYYYMMDD_ファイル名_v01」

「YYYYMMDD_ファイル名_バージョン」の形式を基本とする。 - ? 内容が分かるキーワードを

ファイルの中身を簡潔に示す言葉を入れる。

④定型業務を自動化する業務効率化アイデア

繰り返し発生する定型業務は、自動化によって大幅な効率化が可能です。自動化ツールを活用すれば、人的ミスを減らし、作業時間も大幅に短縮できます。

| 自動化の種類 | 概要 | 活用例 |

| RPA(Robotic Process Automation) | 人間が行うPC上の定型作業(クリック・入力・コピーなど)をソフトウェアロボットが代行。 単純作業から解放し、創造的業務に集中可能に。 | 経費精算データ入力、顧客情報登録、Web情報収集、レポート作成、メール自動送信など |

| マクロ・スクリプトによる自動化 | Excel VBAやPythonなどを用い、特定アプリ内の繰り返し作業を自動化。 | Excelでのデータ集計・整形、定型メール送信、ファイル名一括変更、Webスクレイピングなど |

| AIを活用したデータ処理 | 人工知能(AI)が大量データを分析し、パターン認識・予測・分類を実施。 有益な知見を抽出。 | 問い合わせ自動分類、市場トレンド分析、文書情報抽出、レコメンドシステム構築など |

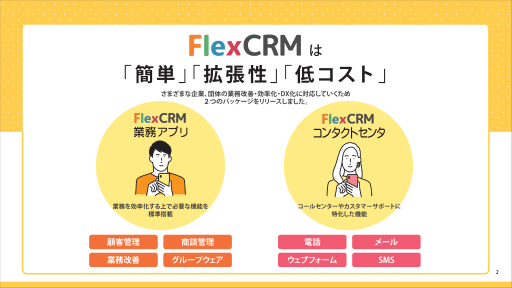

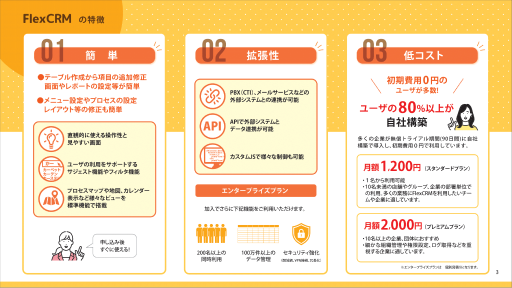

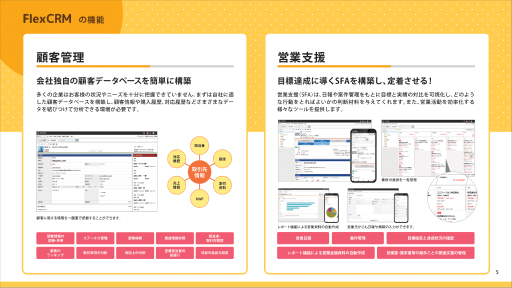

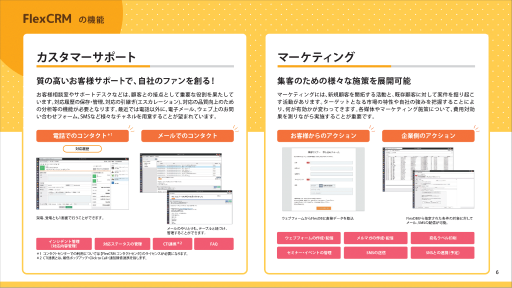

| 業務アプリ・効率化ツールの利用 | SaaS型ツールやアプリで業務プロセス全体を最適化。専門性を高め、効率的な運用を支援。 | CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)、MA(マーケティング自動化)、プロジェクト管理、勤怠管理、会計ソフトなど |

自動化の導入は、単なる作業効率化だけでなく、従業員の創造性や戦略的業務への注力を促進します。業務内容や規模に応じて最適なツールを選び、段階的に自動化を進めることが成功の鍵です。

⑤業務フローを改善する業務効率化アイデア

業務の一つひとつだけでなく、組織全体の業務フローを見直すことで、生産性の大幅な向上が期待できます。ここでは、業務フローの根本改善に役立つ具体策を紹介します。

ワークフローシステムの導入

紙やメールでの申請・承認は手間と時間がかかり、停滞の原因になります。ワークフローシステムを導入すれば、申請から承認までのプロセスを可視化・効率化でき、リアルタイムで進捗管理が可能です。

- ? 申請を電子化

申請書の電子化で、システム内で完結 - ? 進捗をダッシュボードで確認

承認状況を一目で把握できるダッシュボードの活用

電子契約 ペーパーレス化の推進

契約書や請求書の電子化は、印刷コストや保管スペースの削減だけでなく、郵送や押印にかかる時間も大幅に短縮します。電子契約の導入は、契約締結の迅速化に直結します。

- ✍️ 電子契約でスピーディーに

クラウド型電子契約サービスの活用でオンライン完結 - ? 紙資料をPDF化

スキャン機能を活用し紙文書のPDF保存を習慣化

承認プロセスの簡素化

過剰な承認段階や承認者の多さは業務停滞の大きな要因です。承認プロセスを見直し、迅速な意思決定を実現しましょう。

- ? 不要な承認ステップをカット

不要な承認ステップの削除と承認ルートの見直し

一定金額以下の決済や定型申請の承認権限を委譲

条件に合致する申請の自動承認導入 - ? 代理承認を設定

承認者不在時の代理承認者設定

業務フローの最適化は、組織全体のスピードアップとミス削減に直結します。段階的に改善を進め、業務の「止まり」を減らしていきましょう。

⑥個人の生産性を高める業務効率化アイデア

組織の効率化と並行して、個人の生産性向上も重要です。日常業務にすぐ取り入れられる具体的な方法を紹介します。

デジタルツールの活用術

ToDoリストやカレンダー、メモアプリなど多彩なデジタルツールを使いこなすことで、タスク管理や情報整理が効率化され、生産性が飛躍的に向上します。

- ✅ ToDoリストでタスク管理

タスク管理ツールで期日や優先度、担当者を設定し抜け漏れを防止 - ? カレンダーで時間ブロック

カレンダーに会議だけでなく集中作業や休憩時間もブロック

ショートカットキーの活用

マウス操作を減らしキーボードショートカットを活用すれば、操作スピードと正確性が格段に向上。日々の積み重ねで大幅な時間短縮につながります。

- ⌨️ Ctrl+C、Ctrl+Vから始めよう

コピー(Ctrl+C)、貼り付け(Ctrl+V)など基本ショートカットを習得

ExcelやWordなどアプリごとのショートカットも覚える

意識的に使い、徐々に習慣化する

集中できる環境作りと習慣化

作業環境と習慣は生産性に大きく影響します。集中力を最大限に引き出す環境と効率的な習慣を整えましょう。

- ? デスクを整理

デスク周りを整理整頓し、不要物を排除 - ? ノイズキャンセリングで集中

ノイズキャンセリングヘッドホンや静かな場所で雑音をシャットアウト

個人の生産性向上は、組織全体の成果にも直結します。日々の工夫を積み重ね、効率的な働き方を実現しましょう。

業務効率化を成功させるためのポイント

ここからは業務効率化を成功させるために重要なポイントを4つご紹介します。

- 組織全体で取り組む意識改革

- PDCAサイクルによる継続的な改善

- 導入効果の測定と評価

- ツール導入時の注意点と選定基準

①組織全体で取り組む意識改革

みんなで効率化って、どう進めればいい?

トップがビジョンを示して、みんなでアイデアを出し合おう!

- ? アイデアコンテストや表彰で盛り上げる

- ? 部署横断のプロジェクトチームを設置

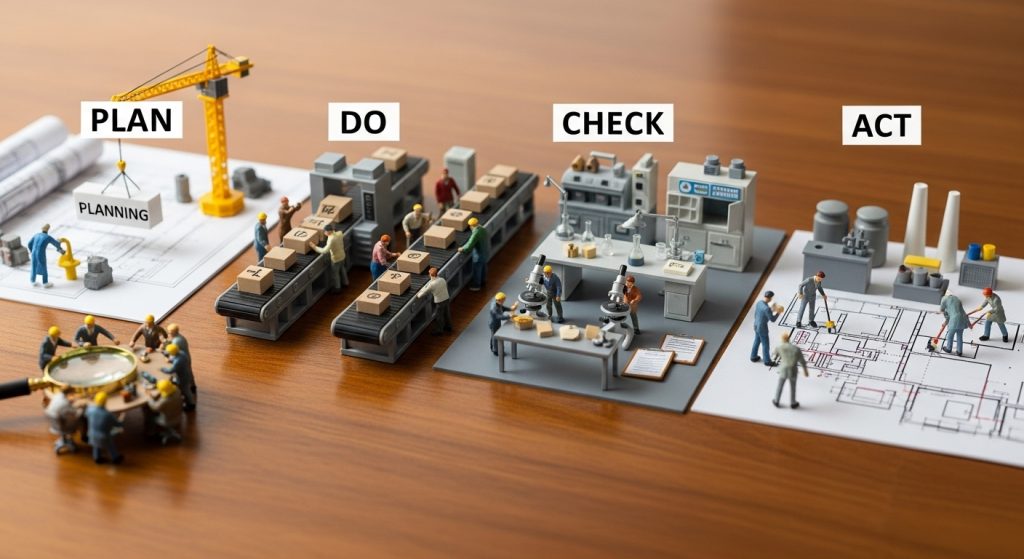

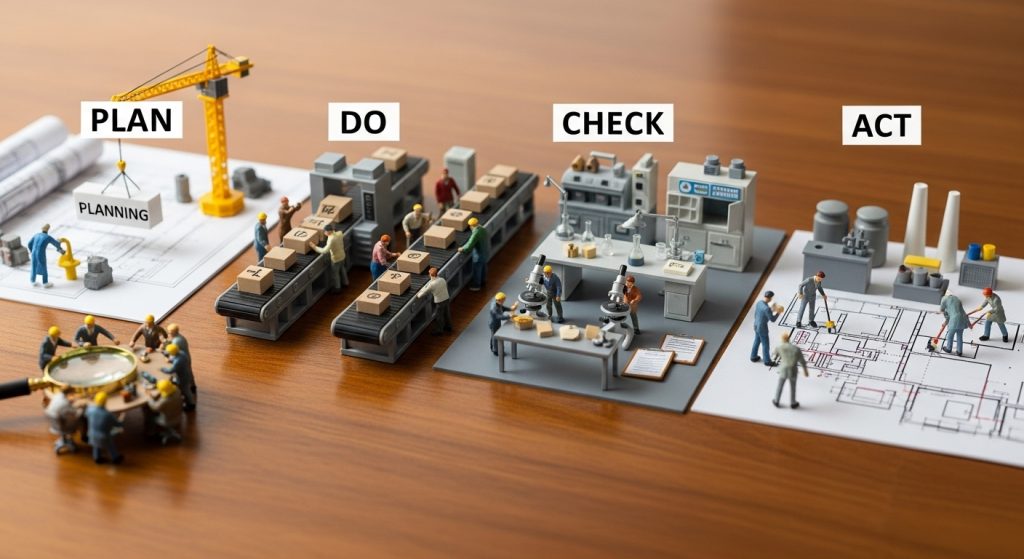

②PDCAサイクルによる継続的な改善

業務効率化は一度の実施で終わらず、PDCA(計画・実行・評価・改善)を繰り返すことで常に最適化されます。

- ? Plan(計画)課題を洗い出し、目標を設定

- ? Do(実行)小さくテスト導入

- ? Check(評価)時間削減や満足度を測定

- ? Act(改善)改善を全社に展開

③導入効果の測定と評価

業務効率化の成功を客観的に示し、次の改善に活かすためには効果測定が必須です。数値化による可視化は、取り組みの正当性の証明やモチベーション維持に貢献します。

- ⏰ 作業時間削減(例:30分→15分)

作業時間の削減度合い(例:資料作成時間が30分→15分に) - ? コスト削減額

人件費・消耗品費などの削減額 - ✅ エラー率の低下

ミスの減少率 - ? 従業員満足度アップ

負担軽減やストレス減少の評価(アンケート・ヒアリング)

④ツール導入時の注意点と選定基準

ツール導入時の注意点

ITツールは業務効率化に有効ですが、目的や現場のニーズを無視した導入は逆効果です。導入時は以下のポイントに注意しましょう。

- ? 導入目的を明確に

流行りに流されず、具体的な業務課題や目標を明確に設定することが最重要です。 - ?️ 現場の声を反映

実際に使う現場の声を反映し、既存業務との整合性を必ず確認。現場の理解がないまま進めると業務停滞の原因になります。 - ?️ セキュリティをチェック

情報漏洩や不正アクセスを防ぐため、十分なセキュリティ機能の有無を必ずチェックしてください。

- 導入目的の明確化

流行りに流されず、具体的な業務課題や目標を明確に設定することが最重要です。 - 現場のニーズ確認

実際に使う現場の声を反映し、既存業務との整合性を必ず確認。現場の理解がないまま進めると業務停滞の原因になります。 - 運用体制の整備

導入はスタートに過ぎません。管理者やサポート体制、トラブル対応を事前に決めておくことが成功の鍵です。 - 従業員への説明と教育

導入目的やメリットを丁寧に伝え、操作トレーニングや質疑応答の場を設け、スムーズな移行を促進します。 - セキュリティ対策の確認

情報漏洩や不正アクセスを防ぐため、十分なセキュリティ機能の有無を必ずチェックしてください。

ツール選定基準

多数のツールから最適なものを選ぶため、以下の基準で比較検討しましょう。

| 項目 | 確認ポイント |

| 目的適合性 | 解決したい課題に直結した機能が備わっているか |

| 操作性・UI/UX | 直感的で使いやすく、従業員がストレスなく操作できるか |

| 既存システム連携 | 会計システムやCRMなど既存環境とスムーズに連携可能か(API連携含む) |

| 拡張性・柔軟性 | 将来的な業務拡大やニーズ変化に応じて機能追加・カスタマイズが可能か |

| サポート体制 | 導入後の問い合わせ対応やトラブル対応が充実しているか。日本語対応も重要 |

| コスト | 初期費用・月額費用・追加費用を含め、予算内で費用対効果が高いか |

| セキュリティ | データ保護やアクセス制限、認証方式など企業ポリシーに準拠しているか |

| 導入実績・評判 | 同業他社での導入実績やユーザーレビュー・評判が良好か |

まとめ

業務効率化は、現代ビジネスにおける生産性向上や働き方改革の必須要素です。本記事で紹介した多彩なアイデアは、時間管理から定型業務の自動化、個人の生産性向上まで、実践的な手法を幅広く網羅しています。

重要なのは、単なるツール導入にとどまらず、組織全体で意識を共有し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を進めることです。小さな一歩から着実に実践することで、従業員の働きがいを高め、企業の競争力強化に大きく貢献します。