営業の顧客管理、まだExcelや担当者の記憶に頼っていませんか?

属人化した情報は機会損失を生み、見えないボトルネックを増やします。

本記事では、顧客情報を組織の資産へと昇華し、売上に直結させるための実践策を解説。明日から使えるデータ収集・分析の型、CRM/SFAの選び方、現場で効く活用事例、定着させる運用ルールまでを網羅します。勘と経験にデータを掛け合わせ、再現性のある「勝ちパターン」で営業成果を底上げしましょう。

- 営業顧客管理が売上に直結する理由

- 属人化を解消する方法

- 顧客管理システム(CRM/SFA)の違いと自社に合った選び方

- 導入を成功させるステップ

営業の顧客管理はなぜ重要なのか

現代のビジネス環境において、営業活動は単に製品やサービスを売るだけの行為ではなくなりました。

顧客ニーズの多様化や市場競争の激化が進む中、顧客一人ひとりと長期的な信頼関係を築き、その価値を最大化することが、企業の持続的な成長に不可欠です。

・・・その根幹をなすのが「顧客管理」です。

かつてのような営業担当者の記憶や手帳に頼る属人的な管理手法では、もはや変化の速い市場には対応できません。

なぜ今、営業における顧客管理がこれほどまでに重要視されるのか?

その本質的な理由を深掘りしていきます。

売上向上に直結する顧客管理のパワー

適切な顧客管理は、単なる情報整理に留まらず、具体的な売上向上へと直結する強力なエンジンとなります。

顧客情報を組織の資産として一元管理し、戦略的に活用することで、これまで見過ごされてきた多くの営業機会を創出できるのです。

ここでは、顧客管理がもたらす3つの具体的なパワーについて解説します。

属人化の解消と営業力の標準化

「あの顧客のことは担当の〇〇さんしか知らない」という状況は、多くの企業が抱える課題です。

このような営業活動の属人化は、担当者の異動や退職時に大きなリスクとなります。顧客情報が引き継がれず、関係性がリセットされてしまえば、失注や顧客離れに繋がりかねません。

顧客管理を徹底することで、顧客の基本情報、商談履歴、過去のやり取り、キーパーソンの情報などを組織全体で共有できます。これにより、誰が担当しても質の高いアプローチが可能となり、チーム全体の営業力が底上げされ、安定した成果を生み出す基盤が築かれます。

機会損失の防止と休眠顧客の掘り起こし

多忙な営業活動の中では、「フォローアップを忘れていた」「提案のタイミングを逃してしまった」といった機会損失が発生しがちです。

顧客管理システムを活用すれば、顧客ごとの最終接触日や次のアクション予定を可視化し、適切なタイミングでのアプローチを自動でリマインドしてくれます。さらに、過去に取引があったものの現在では関係が途絶えている「休眠顧客」のリストも簡単に抽出できます。これらの顧客に対して、過去の購買データに基づいたキャンペーン情報や新サービスの案内を送ることで、少ない労力で新たな商談機会を創出することが可能です。

LTV(顧客生涯価値)の最大化

新規顧客の獲得コストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。

企業の安定的な成長のためには、いかに既存顧客との関係を維持し、長期的なファンになってもらうかが重要です。

顧客管理を通じて顧客満足度を継続的に把握し、適切なアフターフォローや追加提案を行うことで、顧客はリピート購入や上位プランへのアップグレードをしてくれるようになります。

このように、顧客一人ひとりと長期的な関係を築き、生涯にわたって得られる利益(LTV:Life Time Value)を最大化することが、顧客管理の最も重要な目的の一つです。

| 従来の属人的な営業 | 顧客管理を徹底した営業 | |

|---|---|---|

| 情報管理 | 担当者個人の記憶、手帳、Excelファイルに依存 | システムで一元管理され、組織全体で共有 |

| アプローチ | 担当者の勘と経験に基づく場当たり的な対応 | データに基づき、最適なタイミングでアプローチ |

| リスク | 担当者の異動・退職による顧客情報の喪失、失注 | スムーズな引継ぎが可能で、顧客離れを防止 |

| 成果 | 個人の能力に大きく依存し、成果が不安定 | 組織全体の営業力が向上し、安定した売上を確保 |

データ活用が営業の未来を変える

顧客管理の真価は、情報を蓄積することだけではありません。

その蓄積された膨大な「データ」を分析し、営業活動に活かすことで、営業のあり方そのものを変革する力を持っています。データ活用は、これまでの経験や勘に頼った営業から、客観的な根拠に基づいた科学的な営業へと進化させるための鍵となります。

データドリブンな営業戦略の立案

顧客データは、まさに「宝の山」です。

購買履歴、商談の進捗状況、Webサイトの閲覧履歴、問い合わせ内容といったデータを分析することで、これまで見えてこなかった多くのインサイトを得ることができます。例えば、「どのような業種・規模の企業が成約しやすいのか」「成約に至った商談に共通するパターンは何か」「失注の主な原因は何か」といったことを客観的に把握できます。

これらの分析結果に基づいて営業戦略を立案・改善することで、より確度の高いターゲットにリソースを集中させ、営業活動全体の効率と成約率を劇的に向上させることが可能>になります。

顧客理解の深化とパーソナライズされた提案

顧客は「自分たちのことを理解してくれている」と感じた企業に対して、信頼を寄せます。

顧客データを活用することで、一社一社の顧客が抱える独自の課題やニーズ、検討フェーズを深く理解することができます。

その理解に基づき、「この顧客にはこの機能を追加提案しよう」「こちらの事例が参考になるはずだ」といった、画一的ではない、一人ひとりに最適化された「パーソナライズ提案」が実現します。このような顧客に寄り添ったアプローチは、顧客満足度を飛躍的に高め、競合他社との強力な差別化要因となるでしょう。

営業の顧客管理を成功させるための準備

営業の顧客管理を成功させ、売上向上という成果に繋げるためには、やみくもにツールを導入したり、情報を集め始めたりするのではなく、事前の「準備」が極めて重要です。

この準備段階を丁寧に行うことで、後のデータ活用戦略がスムーズに進み、その効果を最大化できます。ここでは、顧客管理を成功に導くための土台となる2つの重要な準備について詳しく解説します。

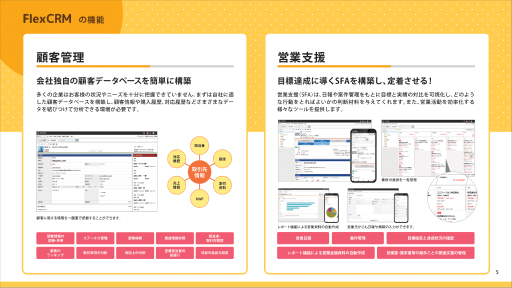

顧客情報の一元化と見える化の徹底

営業の顧客管理における最初のステップは、組織内に散在する顧客情報を一箇所に集約し(一元化)、誰でも必要な情報にアクセスできる状態(見える化)を作ることです。

多くの企業では、顧客情報が各営業担当者のパソコン内のExcelファイルや個人の手帳、頭の中にしか存在しない「属人化」の状態に陥っています。これでは、担当者不在時の対応遅れや、異動・退職時の引き継ぎ漏れによる機会損失、さらには組織全体での戦略的なアプローチが困難になるなど、多くの問題を引き起こします。

顧客情報を単なる記録から「組織の資産」へと昇華させるためには、まず情報を集約し、共有する文化と仕組みを構築することが不可欠です。この基盤がなければ、どれだけ高度な分析手法やツールを導入しても効果は限定的になってしまいます。

管理すべき顧客情報の項目例

一元管理すべき顧客情報は多岐にわたりますが、まずは基本となる情報を整理することが重要です。

以下の表は、管理すべき情報の代表的な項目例です。

自社のビジネスモデルや営業プロセスに合わせて、必要な項目をカスタマイズしていきましょう。

| 分類 | 主な項目 | 管理のポイント |

|---|---|---|

| 顧客の基本情報 (静的データ) | 企業名、所在地、電話番号、業種、従業員規模、担当者名、役職、メールアドレス、決裁者情報 | 常に最新の状態に保つことが重要。名刺管理ツールなどと連携すると効率的。 |

| 商談・案件情報(動的データ) | 商談内容、提案商品・サービス、金額、受注確度(フェーズ)、商談進捗状況、次回アクション予定、受注・失注理由 | 営業プロセスを可視化する上で最も重要な情報。失注理由の分析は次の戦略に繋がる。 |

| 活動履歴 (動的データ) | 電話、メール、訪問の日時と内容、Web会議の議事録、問い合わせ履歴、クレーム内容と対応履歴 | 顧客との関係性を把握し、適切なタイミングでアプローチするための基礎となる。 |

| その他 | 顧客の課題やニーズ、Webサイトのアクセス履歴、セミナー参加履歴、アンケート回答 | 顧客の興味関心を把握し、アップセルやクロスセルの機会を発見するヒントになる。 |

営業戦略と顧客管理の連携を強化する

顧客管理は、単に情報を入力・蓄積することが目的ではありません。

自社の営業戦略と密接に連携させ、戦略の達成度を測り、改善していくための「羅針盤」として機能させてこそ、真の価値が生まれます。

戦略なき顧客管理は、営業担当者にとって「ただ入力が面倒な作業」となり形骸化してしまいます。そうならないためにも、会社の営業目標から逆算して、管理すべき項目や活用方法を設計することが重要です。

営業戦略と顧客データを紐づける3つのステップ

営業戦略と顧客管理を効果的に連携させるためには、以下の3つのステップで進めるのが効果的です。

まずは、組織全体の最終的なゴール(KGI:Key Goal Indicator)を具体的に設定します。例えば、「年間売上〇〇億円達成」「新規契約社数〇〇社獲得」「特定サービスのシェア率〇%向上」など、誰もが共通認識を持てる明確な数値目標を掲げます。

次に、KGIを達成するための中間指標となるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。これは、ゴールに至るまでの営業プロセスを分解し、各段階での行動目標を数値化したものです。例えば、「アポイント獲得数」「商談化率」「案件単価」「受注率」などがKPIにあたります。

最後に、設定したKPIを計測・分析するために、どの顧客情報をどのように管理する必要があるかを定義します。これにより、日々の営業活動の入力データが、戦略的な意味を持つようになります。

KPIと、それを計測するために必要な顧客データ項目の関係性を整理すると、以下のようになります。

| KPIの例 | 計測に必要な顧客データ項目 |

|---|---|

| 商談化率 | リードソース(問い合わせ、展示会など)、初回接触日、商談化に至った日、担当営業 |

| 受注率 | 商談フェーズの進捗履歴、提案内容、競合情報、受注日・失注日、失注理由 |

| 顧客単価(LTV) | 過去の購入履歴(商品、金額、日付)、アップセル・クロスセルの提案履歴、契約更新履歴 |

| リードタイム | 初回接触日から受注日までの日数、各商談フェーズの滞在日数 |

このように、営業戦略と顧客管理をしっかりと連携させることで、データに基づいた客観的な現状分析やボトルネックの特定が可能となり、勘や経験だけに頼らない、再現性の高い営業組織へと変革していくための強固な土台が完成します。

顧客データを最大限に活用する戦略

顧客管理の真価は、集めた情報をいかにして「戦略」へと昇華させるかにかかっています。

単なる連絡先リストとしてではなく、営業活動の羅針盤となる「生きたデータ」として活用することで、これまで見えなかったビジネスチャンスが浮かび上がってきます。

この章では、売上向上に直結する顧客データの収集方法から、具体的な分析・活用戦略までを徹底的に解説します。

顧客データを集める効果的な方法と項目

質の高いデータなくして、効果的なデータ活用はあり得ません。まずは、営業活動のあらゆる接点で顧客情報を収集し、一元管理する仕組みを構築することが重要です。名刺交換のようなオフラインの接点から、Webサイトでの行動履歴といったオンラインのデータまで、多角的に情報を集めましょう。そして、SFAやCRMといったツールに「いつ」「誰が」「何を」入力するのか、明確なルールを定めて組織全体で徹底することが、データ活用の第一歩となります。

収集すべきデータ項目は多岐にわたりますが、目的別に整理すると以下のようになります。これらを網羅的に蓄積することで、より精度の高い分析が可能になります。

| データ分類 | 主な項目例 | 収集目的・活用方法 |

|---|---|---|

| 企業データ(静的情報) | 企業名、所在地、業種、業界、企業規模(従業員数・売上高)、資本金、設立年、WebサイトURL | ターゲット企業のプロファイリング、アプローチリストの作成、業種別の傾向分析 |

| 担当者データ(静的情報) | 氏名、部署、役職、メールアドレス、電話番号、決裁権の有無、キーパーソン情報 | 適切な担当者へのアプローチ、キーパーソン攻略、パーソナライズされたコミュニケーション |

| 商談データ(動的情報) | 商談日時、対応者、商談フェーズ、提案内容、顧客の課題・ニーズ、BANT情報(予算・決裁権・必要性・導入時期)、競合情報、受注・失注理由 | 案件管理、進捗の可視化、ボトルネックの特定、受注・失注分析による営業プロセスの改善 |

| 行動履歴データ(動的情報) | Webサイト訪問履歴、メール開封・クリック率、資料ダウンロード、セミナー・イベント参加履歴、問い合わせ履歴 | 顧客の興味・関心の度合いを可視化、見込み顧客の育成(ナーチャリング)、アプローチタイミングの最適化 |

| 購買・契約データ(動的情報) | 購入製品・サービス、契約日、契約金額、契約期間、過去の購入履歴、アップセル・クロスセルの履歴 | 顧客生涯価値(LTV)の算出、優良顧客の特定、アップセル・クロスセルの機会創出、解約予兆の検知 |

顧客データ分析で新たな営業機会を発見する

収集・蓄積したデータは、分析して初めて価値を生みます。データ分析を通じて、顧客への理解を深め、勘や経験だけに頼らない科学的な営業アプローチを展開しましょう。ここでは、明日からでも実践できる代表的なデータ分析・活用手法を3つご紹介します。

顧客セグメンテーションによるターゲット戦略

すべての顧客に同じアプローチをしていませんか?顧客セグメンテーションとは、顧客を共通の属性や特徴を持つグループに分類することです。これにより、各グループのニーズに合わせた最適なアプローチが可能となり、営業活動の効率と効果を飛躍的に高めることができます。

例えば、以下のような切り口で顧客をセグメント分けし、それぞれに特化した戦略を立てることができます。

- 優良顧客セグメント:購入金額や頻度が高い顧客層。担当者が定期的に手厚いフォローを行い、アップセルやクロスセルを提案することで、顧客生涯価値(LTV)の最大化を目指します。

- 育成顧客セグメント:製品への関心は示しているが、まだ購入に至っていない見込み顧客層。メールマガジンでの情報提供や、導入事例セミナーへの招待などを通じて、購買意欲を高めるアプローチ(ナーチャリング)が有効です。

- 休眠顧客セグメント:過去に取引はあったが、現在は活動がない顧客層。新製品の案内や特別キャンペーンのオファーを送ることで、関係を再構築し、掘り起こしを狙います。

このように顧客を分類し、メリハリのあるアプローチを行うことで、限られた営業リソースを最も効果的な場所に集中させることができます。

商談進捗と顧客データの関連性分析

「なぜ、あの案件は受注できたのか」「なぜ、この案件は失注したのか」をデータに基づいて分析することで、営業組織全体の「勝ちパターン」を見つけ出すことができます。これが、いわゆるパイプライン管理と案件分析です。

まずは、営業プロセスを「初回アプローチ」「ヒアリング」「提案」「クロージング」といったフェーズに分解し、各案件がどの段階にあるのかを可視化します。これにより、特定のフェーズで案件が滞留していないか、ボトルネックとなっている箇所を特定できます。

さらに、受注に至った案件と失注した案件のデータを比較分析してみましょう。

特定の業種や企業規模に偏っていないか?

初回接触から受注までの期間はどれくらいか?

提案内容に共通する特徴は何か?

失注理由で最も多いのは「価格」か「機能」か?

競合はどこが多いか?

どのフェーズでの離脱が最も多いか?

これらの分析から導き出された「成功法則」や「失敗要因」を組織全体で共有し、営業トークや提案資料を改善していくことで、チーム全体の受注率向上につながります。

顧客満足度向上とリピート率アップへのデータ活用

ビジネスを安定的に成長させるためには、新規顧客の獲得と同時に、既存顧客との関係を維持し、LTV(顧客生涯価値)を高めていくことが不可欠です。顧客データを活用することで、既存顧客へのフォローをより戦略的に行うことができます。

例えば、顧客の購買履歴やサービスの利用状況を分析することで、アップセルやクロスセルの絶好の機会を見つけ出すことができます。製品Aを購入した顧客の多くが、半年後にオプションBを追加購入しているというデータがあれば、製品Aの購入から5ヶ月後の顧客に対して、先回りしてオプションBを提案するといったアプローチが可能になります。

また、顧客からの問い合わせ履歴やサポートデスクの対応履歴も貴重なデータです。同様の質問が頻繁に寄せられている場合、それは製品やサービスの改善点、あるいはマニュアルやFAQで補うべき情報を示唆しています。これらの声に真摯に耳を傾け、迅速に対応することで顧客満足度は向上し、解約率の低下やリピート購入へとつながっていくのです。顧客データを「守り」の戦略にも活用することが、長期的な成功の鍵となります。

営業の顧客管理を効率化するツール導入

Excelやスプレッドシートでの顧客管理に限界を感じていませんか?情報が属人化し、担当者しか状況を把握できない、リアルタイムな情報共有が難しい、データ分析に手間がかかるといった課題は、多くの企業が抱える悩みです。これらの課題を解決し、営業組織全体の生産性を飛躍的に向上させる鍵となるのが、顧客管理ツールの導入です。本章では、営業の顧客管理を劇的に効率化するツールの活用法について、具体的な選び方から導入のステップまで詳しく解説します。

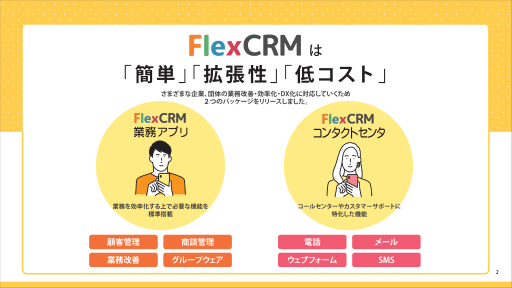

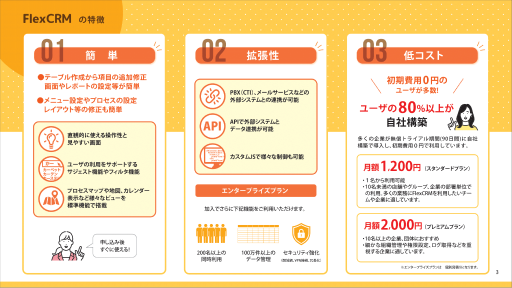

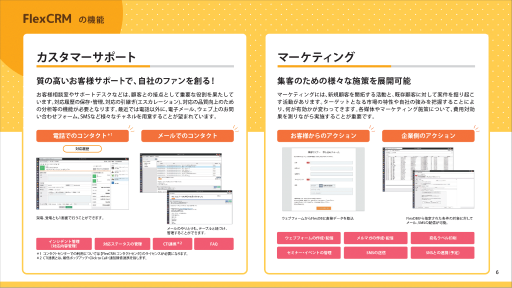

CRM/SFAを活用した営業の顧客管理

顧客管理ツールと一言で言っても、その目的によって「CRM」と「SFA」の2種類に大別されます。両者の違いを正しく理解し、自社の目的に合ったツールを選ぶことが成功の第一歩です。

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、その名の通り、顧客との良好な関係を構築・維持することを目的としたツールです。顧客の基本情報、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、コミュニケーションの記録などを一元管理し、顧客一人ひとりに合わせた最適なアプローチを実現します。主にマーケティング部門やカスタマーサポート部門で活用されることが多いですが、長期的な顧客育成(ナーチャリング)を目指す営業スタイルにも不可欠です。

一方、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)は、営業活動そのものを効率化し、自動化することに特化したツールです。営業担当者の日々の活動(商談、訪問、電話など)を記録し、案件の進捗状況や予実管理、日報作成などを支援します。SFAを活用することで、営業プロセス全体が可視化され、ボトルネックの特定や成功パターンの共有が容易になります。マネージャーは各担当者の活動状況をリアルタイムで把握し、的確な指示を出すことが可能になります。

最近では、CRMとSFAの両方の機能を併せ持った統合型ツールが主流となっています。そのため、「顧客との関係構築」と「営業活動の効率化」という両方の視点から、自社がどちらの課題をより重視するかを明確にすることが重要です。

自社に最適な顧客管理システムの選び方と活用事例

数多くの顧客管理システムの中から、自社に最適なツールを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、失敗しないための選び方のポイントと、国内で広く利用されている主要ツール、そして導入を成功に導くための具体的なステップを解説します。

国内で普及している主要ツールの紹介

まずは、日本国内で多くの企業に導入されている代表的な顧客管理ツールをいくつかご紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の規模や目的、予算に合わせて比較検討することが重要です。

| ツール名 | 主な特徴 | 価格帯の目安 | 特に推奨される企業 |

|---|---|---|---|

Salesforce Sales Cloud | 世界No.1シェアを誇るCRM/SFAの統合プラットフォーム。カスタマイズ性が非常に高く、外部ツールとの連携も豊富。大規模な組織や複雑な営業プロセスを持つ企業に最適。 | 高価格帯(ユーザー数に応じた月額課金) | 中堅〜大企業、グローバル企業 |

kintone(キントーン) | サイボウズが提供する業務改善プラットフォーム。プログラミング知識不要で自社に合った顧客管理アプリを簡単に作成可能。柔軟性とコストパフォーマンスに優れる。 | 中価格帯(ユーザー数に応じた月額課金) | 中小企業〜大企業の部門単位 |

HubSpot Sales Hub | インバウンドマーケティングの思想に基づき設計。マーケティング、セールス、カスタマーサービスを一つのプラットフォームで管理可能。無料プランから始められるのが魅力。 | 無料〜高価格帯(機能とユーザー数に応じた月額課金) | スタートアップ〜中堅企業 |

e-セールスマネージャー | ソフトブレーンが提供する純国産SFA。日本の営業スタイルに合わせて設計されており、定着率が高いのが特徴。シングルインプット・マルチアウトプット機能で入力負担を軽減。 | 中〜高価格帯(ユーザー数に応じた月額課金) | 中小企業〜大企業 |

Zoho CRM | 40種類以上のアプリケーション群を持つZohoシリーズの中核。圧倒的なコストパフォーマンスが魅力で、多機能ながら低価格で利用可能。 | 低〜中価格帯(機能とユーザー数に応じた月額課金) | スタートアップ〜中小企業 |

FlexCRM | 顧客管理や営業支援、情報管理など必要な機能を標準装備。オプションなしで使え、操作も直感的にわかるので学習コスト低く、導入もしやすい | 価格:1200円/月 1人契約も可 | 個人事業主、中小企業から大企業まで |

この表はあくまで一例です。各ツールには無料トライアル期間が設けられていることが多いため、実際に複数のツールを試してみて、現場の営業担当者が最も使いやすいと感じるものを選ぶことが、導入後の定着を左右する重要なポイントになります。

導入成功のためのステップと注意点

高機能なツールを導入しても、社内で活用されなければ意味がありません。顧客管理ツールの導入を成功させ、確実に成果につなげるためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。以下のステップと注意点を参考に、慎重に導入を進めましょう。

「なぜツールを導入するのか」という目的を明確にします。「売上を10%向上させる」「新規顧客からの受注率を5%改善する」「営業担当者の報告業務時間を1日30分削減する」など、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定することが重要です。この目的が曖昧だと、ツール選定の軸がぶれてしまいます。

設定した目的を達成するために、ツールにどのような機能が必要かを具体的に洗い出します。現在の業務フローを整理し、「必須の機能(Must)」「あったら嬉しい機能(Want)」をリストアップしましょう。この際、経営層だけでなく、実際にツールを使用する現場の営業担当者の意見をヒアリングすることが、後の定着率を大きく左右します。

要件定義で洗い出した機能をもとに、複数のツールを比較検討します。機能、価格、サポート体制、操作性などを総合的に評価しましょう。前述の通り、無料トライアルやデモを活用し、実際の業務を想定した操作感を必ず確認してください。

導入するツールが決まったら、具体的な導入計画を立てます。導入責任者や推進チームを任命し、データ移行のスケジュール、入力ルールの策定、社内研修の計画などを具体的に進めます。特に、誰が、いつ、どの項目を入力するのかというルールを明確に定義し、全社で共有することが不可欠です。

ツール導入はゴールではなくスタートです。運用開始後は、入力されたデータが正しく活用されているかを定期的にチェックし、改善を繰り返します。ツールの活用方法に関する勉強会を開催したり、データを活用して成果を上げた担当者を表彰したりするなど、営業組織全体でツールを「育てていく」文化を醸成することが成功の鍵となります。

導入時の注意点として、最初から完璧を求めすぎないことも大切です。まずはスモールスタートで基本的な機能から使い始め、徐々に活用範囲を広げていくアプローチが、現場の負担を減らし、結果的に定着につながりやすくなります。

営業の顧客管理で売上を伸ばす実践例

顧客管理の重要性や戦略を理解しても、実際に自社でどのように活かせば良いのかイメージが湧かない方も多いでしょう。ここでは、顧客管理とデータ活用によって実際に売上を伸ばした企業の事例を紹介します。理論だけでなく、実践的な成功の形を知ることで、自社が目指すべき方向性がより明確になります。

データ活用で売上目標を達成した企業の事例

顧客管理システム(CRM/SFA)を導入し、そこに蓄積されたデータを正しく活用することで、多くの企業が営業課題を解決し、目覚ましい成果を上げています。ここでは、異なる業種や規模の企業の成功事例を3つピックアップし、そのポイントを解説します。

| 業界 / 企業規模 | 導入前の課題 | データ活用施策 | 導入後の成果 |

|---|---|---|---|

| BtoB 製造業 (中小企業) | 営業担当者ごとにExcelや手帳で顧客情報を管理しており、情報が属人化。担当者が不在だと対応が遅れ、機会損失が発生していた。また、失注理由が共有されず、同じ失敗を繰り返していた。 | 安価なクラウド型CRM/SFAを導入し、全ての顧客情報と商談履歴を一元管理。失注理由を必須入力項目とし、データを分析。休眠顧客リストを自動抽出し、メルマガ配信などで定期的なアプローチを開始した。 | 情報共有の円滑化により、チーム全体での受注率が15%向上。失注分析から得られたインサイトを営業トークに反映させ、成約までの期間が平均10日短縮。休眠顧客からの問い合わせも増加し、新たな売上基盤を構築できた。 |

| BtoC サービス業 (大手企業) | Webサイトのアクセス履歴、店舗の購買履歴、コールセンターへの問い合わせ履歴など、顧客データが各部門でサイロ化。顧客一人ひとりに対して最適なタイミングでのアプローチができていなかった。 | MA(マーケティングオートメーション)ツールとCRMを連携。各チャネルの顧客データを統合し、顧客の行動履歴に基づいたスコアリングを実施。スコアが高い見込み客をリアルタイムで営業担当者に通知する仕組みを構築した。 | 営業担当者が確度の高い見込み客に集中できるようになった結果、商談化率が前年比で30%改善。顧客の興味関心に合わせた提案が可能になり、アップセル・クロスセルの成功率も大幅に向上。顧客満足度の向上にも繋がった。 |

| SaaS スタートアップ企業 | 急速な顧客数の増加にサポート体制が追いつかず、顧客のサービス利用率が低下。解約率(チャーンレート)の上昇が経営課題となっていた。どの顧客が解約しそうかを事前に把握できていなかった。 | カスタマーサクセス機能を持つCRMを導入。顧客のログイン頻度や特定機能の利用状況をデータで可視化。利用率が低下している顧客を「解約予備軍」として自動でリストアップし、能動的なフォローを実施した。 | プロアクティブなサポート体制を構築したことで、課題であったチャーンレートを半減させることに成功。顧客からのフィードバックを製品開発に活かすサイクルも生まれ、LTV(顧客生涯価値)の最大化を実現した。 |

営業組織全体でデータ活用文化を根付かせるには

素晴らしいツールを導入しても、それが使われなければ意味がありません。最も重要なのは、営業組織全体に「データに基づいて判断し、行動する」という文化を根付かせることです。ツールはあくまで手段であり、目的はデータ活用による営業成果の最大化です。ここでは、データ活用文化を醸成するための具体的なステップを紹介します。

ステップ1:経営層の強いコミットメントとビジョンの共有

データ活用は、現場の営業担当者任せにしては成功しません。まずは経営層が「なぜ今、顧客管理とデータ活用が必要なのか」「それによって会社をどう変えていきたいのか」という明確なビジョンと目的を全社員に繰り返し伝えることが不可欠です。トップの強い意志が、組織全体の意識変革の原動力となります。

ステップ2:スモールスタートと成功体験の共有

最初から全社で大規模に導入しようとすると、現場の抵抗や混乱を招きがちです。まずは特定の部署や意欲の高いチームでスモールスタートし、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。そして、その成功事例を「〇〇チームがCRMを活用して、新規契約を3件獲得した」のように具体的に社内で共有し、「データを使えば成果が出る」というポジティブな認識を広げていきましょう。

ステップ3:入力ルールの標準化と負担軽減

データの質は、分析の質に直結します。しかし、入力作業が複雑で面倒だと、形骸化してしまいます。「商談フェーズ」は選択式にする、「金額」は半角数字で統一するなど、誰が入力しても同じ品質のデータが蓄積されるようにルールを標準化しましょう。同時に、スマートフォンアプリから簡単に入力できるツールを選ぶなど、現場の負担を軽減する工夫も欠かせません。

ステップ4:データを活用する「場」の設計

データをただ蓄積するだけでは宝の持ち腐れです。週次や月次の営業会議では、必ずCRM/SFAのダッシュボードを見ながら議論することをルールにしましょう。個人の勘や経験だけに頼るのではなく、「どの流入経路からの商談化率が高いか」「どのフェーズで停滞しやすいか」といった客観的なデータに基づいて戦略を立て、次のアクションを決める。このような会議を繰り返すことで、データドリブンな意思決定が当たり前の文化として定着していきます。

まとめ

本記事では、営業活動における顧客管理の重要性と、データ活用による売上向上戦略を解説しました。顧客管理は単なる情報整理ではなく、データを分析・活用してこそ真価を発揮します。顧客情報を一元化し、CRM/SFAのようなツールを導入することで、属人的な営業から脱却し、組織的な戦略展開が可能になります。まずは自社の顧客管理体制を見直し、データに基づいた営業活動への第一歩を踏み出すことが、持続的な売上向上を実現する鍵となるでしょう。